RTシステム開発 (応用編)

DDS通信機能の利用

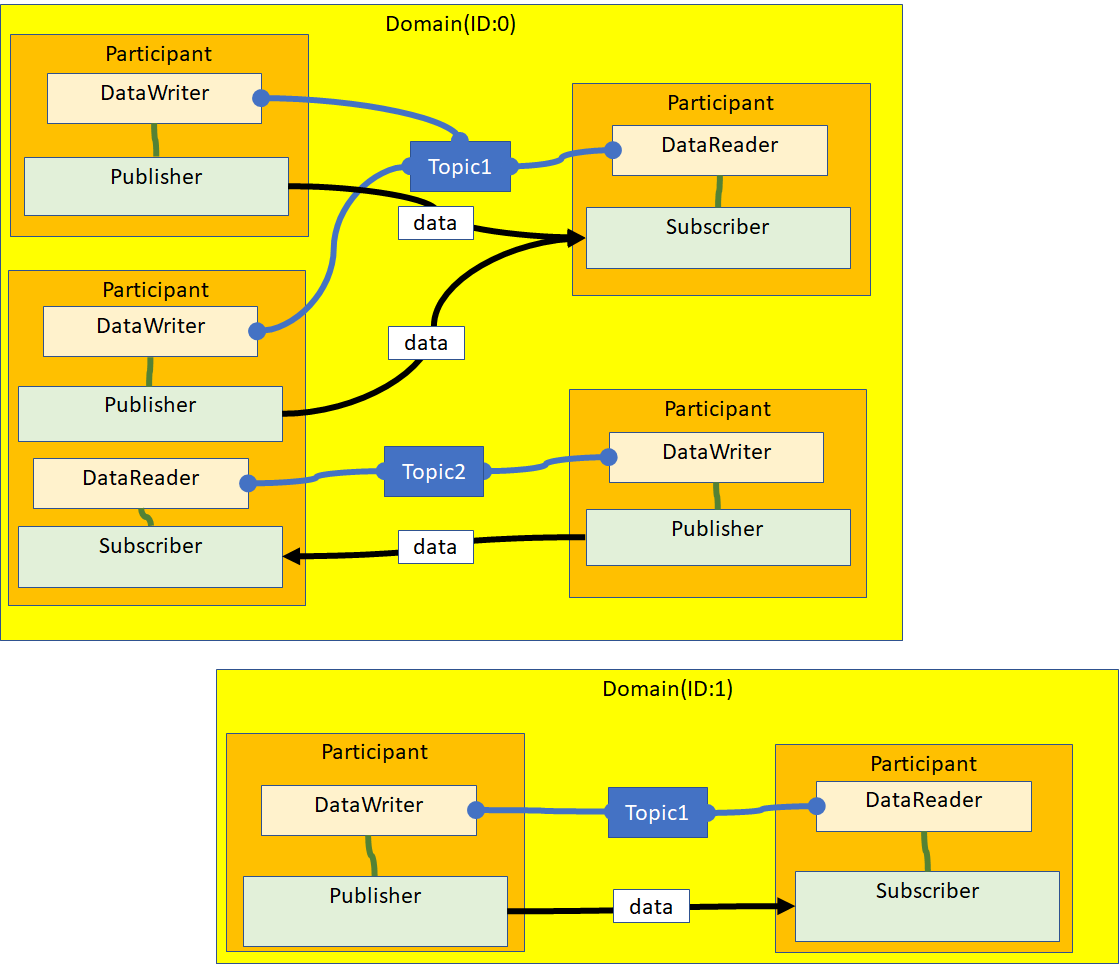

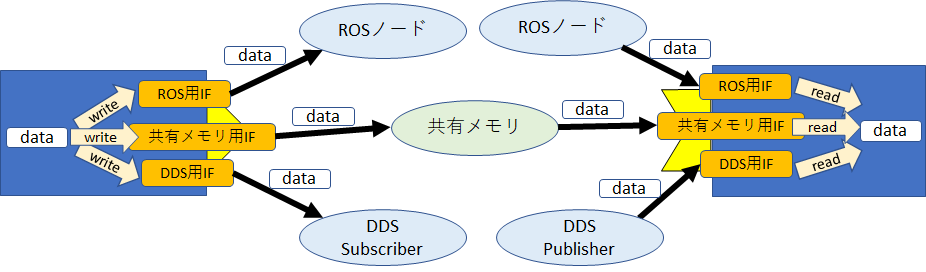

DDS(Data Distribution Service)はOMGが策定した出版・購読型モデルの通信ミドルウェア仕様です。 ドメイン内のDomain Participantがデータ配信を行うDDS Publisher、データ受信を行うDDS Subscriberにより他のDomain Participantと相互通信を行います。 Publisherは指定のトピック向けにデータを配信し、Subscriberは指定のトピック向けのデータを受信することができます。

DDSの概念図は上の図のようになっていますが、内部的にはUDP/IPによるマルチキャスト通信とユニキャスト通信によって通信しています。

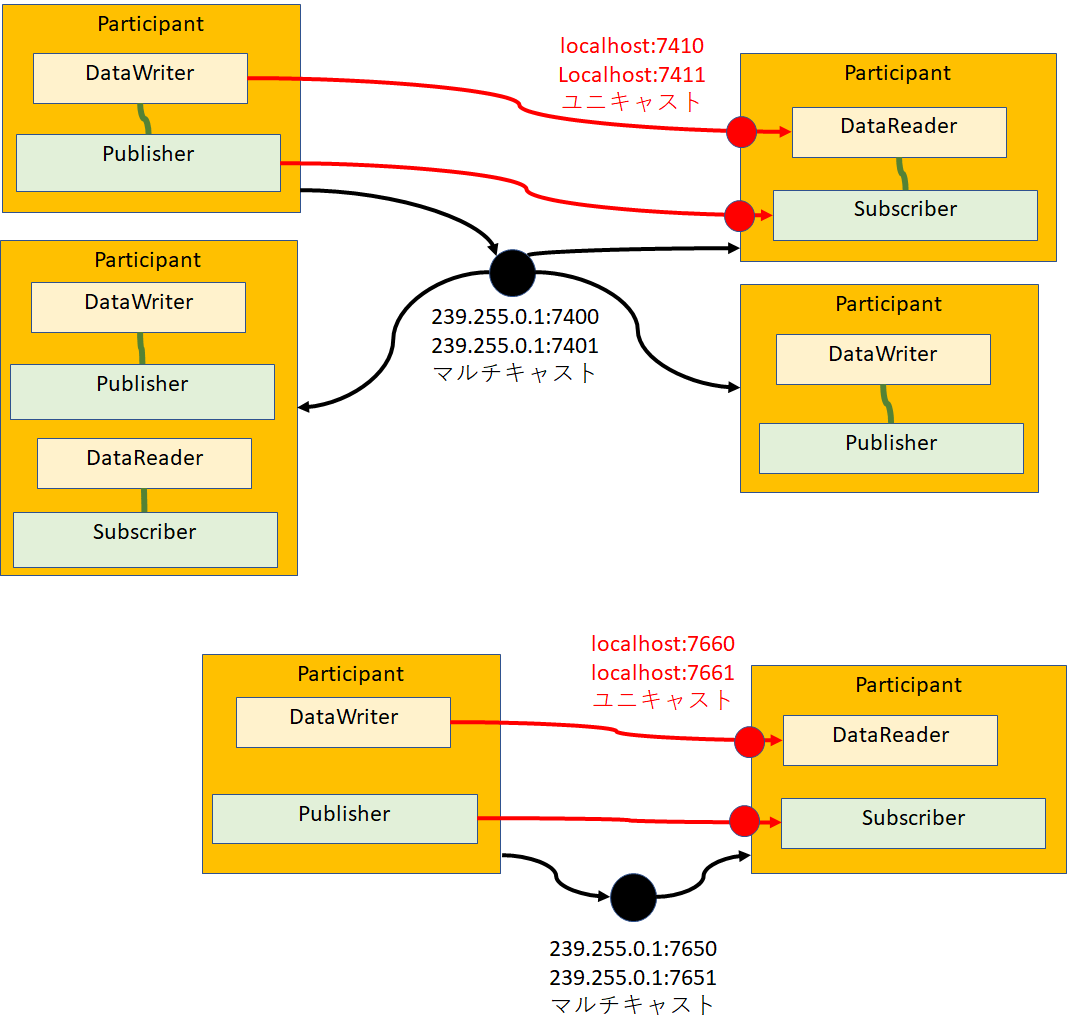

ParticipantはPDP(Participant Discovery Protocol)で互いのParticipantを検出します。この時、マルチキャスト通信でユニキャストアドレスなどのメッセージを送信します。 次にSEDP(Endpoint Discovery Protocol)でユニキャスト通信によりDataWriterとDataReaderの情報を共有します。トピックとデータ型が一致した場合はエンドポイントが一致していると判定してデータの送受信を開始します。

この他にDDSには通信のQoS(Quality of Service)制御の機能があります。

利用可能な実装

現状、以下のDDS実装に対応している。

Fast DDS通信機能の利用

Fast DDS(以前のバージョンではFast RTPS)はeProsima社が開発しているOMG DDS 2.0、RTPS 2.2仕様の通信ミドルウェアです。

以下ではOpenRTM-aistのFast RTPSプラグインのインストール手順、使用方法を説明します。

※ROS2通信機能がインストール済みの場合、Fast DDS通信機能も利用可能になっているため以下の手順は不要です。

C++版のみの対応です。

Windows

Fast DDSのインストール

以下のサイトからインストーラーをダウンロードしてインストールしてください。

OpenRTM-aistのビルド

CMake実行時にFASTRTPS_ENABLEのオプションをONにします。

cmake -DORB_ROOT=C:/workspace/omniORB-4.2.3-win64-vc16 -G "Visual Studio 16 2019" -DFASTRTPS_ENABLE=ON ..

その他の手順は通常と同じです。

適当な場所にインストールしてください。

インストールするディレクトリはCMAKE_INSTALL_PREFIXのオプションで設定します。

cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=C:/workspace/OpenRTM-aist/build/install cmake --build . --config Release --target install

動作確認

{インストールしたパス}\2.0.0\Components\C++\Examples\vc16のサンプルコンポーネントを実行します。

以下の内容のrtc.confを作成してください。

manager.modules.load_path: {インストールしたパス}\\2.0.0\\ext\\transport

manager.modules.preload: FastRTPSTransport.dll

manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=fast-rtps, ConsoleIn0.out?interface_type=fast-rtps

manager.components.preactivation: ConsoleOut0, ConsoleIn0まずFastRTPSTransport.dllのロードが必要になります。 この設定はmanager.modules.preloadのオプションで設定できます。

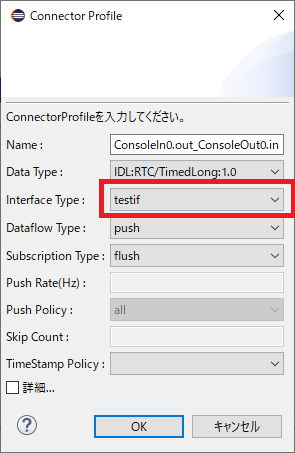

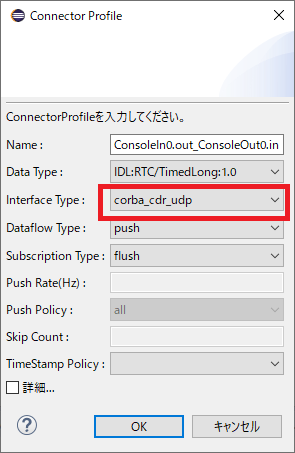

次にコネクタ生成時にインターフェース型をfast-rtpsに設定する必要があります。 コネクタの生成はmanager.components.preconnectオプションにより設定します。 この例ではConsoleOut0コンポーネントのinのポート、ConsoleIn0コンポーネントのoutのポートにそれぞれコネクタを生成しています。

ConsoleInComp.exe、ConsoleOutComp.exeを実行すると通信ができるようになります。

Ubuntu

Fast DDSのインストール

依存ライブラリのインストール

asio、TinyXML-2をインストールします。

sudo apt install libasio-dev libtinyxml2-dev

Fast-CDRをビルド、インストールします。

export $OPENRTM_INSTALL_DIR=~/fastdds_install

export FASTCDR_VERSION=1.0.23

wget https://github.com/eProsima/Fast-CDR/archive/refs/tags/v${FASTCDR_VERSION}.tar.gz

tar xf v${FASTCDR_VERSION}.tar.gz

cd Fast-CDR-${FASTCDR_VERSION}/

mkdir build

cd build/

cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=${OPENRTM_INSTALL_DIR}

cmake --build . --config Release -- -j$(nproc)

cmake --build . --config Release --target installfoonathan/memoryをビルド、インストールします。

export FOONATHAN_MEMORY_VERSION=1.2.1

wget https://github.com/eProsima/foonathan_memory_vendor/archive/refs/tags/v${FOONATHAN_MEMORY_VERSION}.tar.gz

tar xf v${FOONATHAN_MEMORY_VERSION}.tar.gz

cd foonathan_memory_vendor-${FOONATHAN_MEMORY_VERSION}/

mkdir build

cd build

cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=${OPENRTM_INSTALL_DIR}

cmake --build . --config Release -- -j$(nproc)

cmake --build . --config Release --target installFast DDSのビルド

Fast DDSのビルドにはCMake 3.11以上のバージョンが必要です。 Ubuntu 18.04環境ではaptでインストールされるCMakeのバージョンが3.10のため、新しいバージョンのCMakeをダウンロードしてPATHを設定してください。

wget https://github.com/Kitware/CMake/releases/download/v3.22.3/cmake-3.22.3-linux-x86_64.tar.gz tar xf cmake-3.22.3-linux-x86_64.tar.gz export PATH=~/cmake-3.22.3-linux-x86_64/bin:$PATH

以下のコマンドでFast DDSをビルド、インストールしてください。

export FASTDDS_VERSION=2.5.1

wget https://github.com/eProsima/Fast-DDS/archive/refs/tags/v${FASTDDS_VERSION}.tar.gz

tar xf v${FASTDDS_VERSION}.tar.gz

cd Fast-DDS-${FASTDDS_VERSION}/

mkdir build

cd build

cmake .. -Dfastcdr_DIR=${OPENRTM_INSTALL_DIR}/lib/cmake -Dfoonathan_memory_DIR=${OPENRTM_INSTALL_DIR}/lib/foonathan_memory -DBUILD_SHARED_LIBS=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=${OPENRTM_INSTALL_DIR}

cmake --build . --config Release -- -j$(nproc)

cmake --build . --config Release --target installOpenRTM-aistのビルド

CMake実行時にFASTRTPS_ENABLEのオプションをONにします。

cmake .. -DFASTRTPS_ENABLE=ON -Dfastrtps_DIR=${OPENRTM_INSTALL_DIR}/share/fastrtps/cmakeその他の手順は通常と同じです。

適当な場所にインストールしてください。

インストールするディレクトリはCMAKE_INSTALL_PREFIXのオプションで設定します。

cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=${OPENRTM_INSTALL_DIR}

cmake --build . --config Release --target install動作確認

{インストールしたパス}/share/openrtm-2.0/components/c++/examplesのサンプルコンポーネントを実行します。

以下の内容のrtc.confを作成してください。

manager.modules.load_path: {インストールしたパス}/lib/openrtm-2.0/transport

manager.modules.preload: FastRTPSTransport.so

manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=fast-rtps, ConsoleIn0.out?interface_type=fast-rtps

manager.components.preactivation: ConsoleOut0, ConsoleIn0まずFastRTPSTransport.soのロードが必要になります。 この設定はmanager.modules.preloadのオプションで設定できます。

次にコネクタ生成時にインターフェース型をfast-rtpsに設定する必要があります。 コネクタの生成はmanager.components.preconnectオプションにより設定します。 この例ではConsoleOut0コンポーネントのinのポート、ConsoleIn0コンポーネントのoutのポートにそれぞれコネクタを生成しています。

ConsoleInComp、ConsoleOutCompを実行すると通信ができるようになります。

起動時のオプション

rtc.confでOpenRTM-aistのマネージャ起動時に以下のオプションを設定可能です。 ※開発中のOpenRTM-aistでは使用可能ですが、リリースしたバージョンでは未実装の場合があります。

| オプション名 | 設定例 | 内容 |

| fast-rtps.xmlprofile.filename | C:/openrtminstall/2.0.0/ext/transport/FastRTPsQoSExample.xml | Fast DDSの設定ファイルを指定する。 |

| fast-rtps.participant.name | participant_openrtm | ロードするDomainParticipantのプロファイル名 |

| fast-rtps.domain.id | 0 | ドメインのID |

| fast-rtps.dds.sec.auth.plugin | builtin.PKI-DH | 認証プラグインの名前 |

| fast-rtps.dds.sec.auth.*** | 認証プラグインの設定 | |

| fast-rtps.dds.sec.access.plugin | builtin.Access-Permissions | アクセス制御プラグインの名前 |

| fast-rtps.dds.sec.access.*** | アクセス制御プラグインの設定 | |

| fast-rtps.dds.sec.crypto.plugin | builtin.AES-GCM-GMAC | 暗号化プラグインの名前 |

| fast-rtps.dds.sec.crypto.*** | 暗号化プラグインの設定 | |

| fast-rtps.dds.sec.log.plugin | builtin.DDS_LogTopic | セキュリティロギングプラグインの名前 |

| fast-rtps.dds.sec.log.*** | セキュリティロギングプラグインの設定 |

以下に設定例を記載します。

fast-rtps.xmlprofile.filename: ${OPENRTM_INSTALL_DIR}/transport/FastRTPsQoSExample.xml

fast-rtps.participant.name: participant_openrtm接続時のオプション

データポート接続時のコネクタプロファイルに設定できるオプションは以下の通りです。

| オプション名 | デフォルト値 | オプション | 内容 |

| fast-rtps.topic | chatter | DDSトピックの名前。ROS2シリアライザを使う場合は先頭にrt/を付けた名前に自動的に変更する。 | |

| fast-rtps.subscriber.name | ロードするSubscriberのプロファイル名 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.deadline.period.seconds | 2147483647 | 受信側の最小周期 | |

| fast-rtps.subscriber.qos.deadline.period.nanosec | 4294967295 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.destinationOrder | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS, BY_SOURCE_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | |

| fast-rtps.subscriber.qos.disablePositiveACKs.enabled | NO | YES, NO | |

| fast-rtps.subscriber.qos.disablePositiveACKs.duration.seconds | 2147483647 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.disablePositiveACKs.duration.nanosec | 4294967295 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.durability.kind | VOLATILE_DURABILITY_QOS | VOLATILE_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_DURABILITY_QOS, PERSISTENT_DURABILITY_QOS | 受信側の堅牢性(VOLATILE_DURABILITY_QOS:変わりやすい、TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS:一時的なローカル設定) |

| fast-rtps.subscriber.qos.durabilityService.history_depth | 1 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.durabilityService.history_kind | KEEP_LAST_HISTORY_QOS | KEEP_LAST_HISTORY_QOS, KEEP_ALL_HISTORY_QOS | |

| fast-rtps.subscriber.qos.durabilityService.max_instances | -1 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.durabilityService.max_samples | -1 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.durabilityService.max_samples_per_instance | -1 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.durabilityService.service_cleanup_delay.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.durabilityService.service_cleanup_delay.nanosec | 0 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.latencyBudget.duration.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.latencyBudget.duration.nanosec | 0 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.lifespan.duration.seconds | 2147483647 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.lifespan.duration.nanosec | 4294967295 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.liveliness.announcement_period.seconds | 2147483647 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.liveliness.announcement_period.nanosec | 4294967295 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.liveliness.kind | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_PARTICIPANT_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_TOPIC_LIVELINESS_QOS | |

| fast-rtps.subscriber.qos.liveliness.lease_duration.seconds | 2147483647 | 受信側のハートビートの周期 | |

| fast-rtps.subscriber.qos.liveliness.lease_duration.nanosec | 4294967295 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.ownership.kind | SHARED_OWNERSHIP_QOS | SHARED_OWNERSHIP_QOS, EXCLUSIVE_OWNERSHIP_QOS | |

| fast-rtps.subscriber.qos.presentation.access_scope | INSTANCE_PRESENTATION_QOS | INSTANCE_PRESENTATION_QOS, TOPIC_PRESENTATION_QOS, GROUP_PRESENTATION_QOS | |

| fast-rtps.subscriber.qos.presentation.coherent_access | NO | YES, NO | |

| fast-rtps.subscriber.qos.presentation.ordered_access | NO | YES, NO | |

| fast-rtps.subscriber.qos.reliability.kind | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS, RELIABLE_RELIABILITY_QOS | 受信側の信頼性(RELIABLE_RELIABILITY_QOS:高信頼、BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS:最高速度) |

| fast-rtps.subscriber.qos.reliability.max_blocking_time.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.reliability.max_blocking_time.nanosec | 100000000 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.timeBasedFilter.minimum_separation.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.timeBasedFilter.minimum_separation.nanosec | 0 | ||

| fast-rtps.subscriber.qos.type_consistency.force_type_validation | NO | YES, NO | |

| fast-rtps.subscriber.qos.type_consistency.ignore_member_names | NO | YES, NO | |

| fast-rtps.subscriber.qos.type_consistency.ignore_sequence_bounds | YES | YES, NO | |

| fast-rtps.subscriber.qos.type_consistency.ignore_string_bounds | YES | YES, NO | |

| fast-rtps.subscriber.qos.type_consistency.kind | ALLOW_TYPE_COERCION | DISALLOW_TYPE_COERCION, ALLOW_TYPE_COERCION | |

| fast-rtps.subscriber.qos.type_consistency.prevent_type_widening | NO | YES, NO | |

| fast-rtps.subscriber.history_memory_policy | PREALLOCATED_WITH_REALLOC_MEMORY_MODE | PREALLOCATED_MEMORY_MODE, PREALLOCATED_WITH_REALLOC_MEMORY_MODE, DYNAMIC_RESERVE_MEMORY_MODE, DYNAMIC_REUSABLE_MEMORY_MODE | |

| fast-rtps.subscriber.topic.historyQos.depth | 1 | ||

| fast-rtps.subscriber.topic.historyQos.kind | KEEP_LAST_HISTORY_QOS | KEEP_LAST_HISTORY_QOS, KEEP_ALL_HISTORY_QOS | |

| fast-rtps.subscriber.times.heartbeatResponseDelay.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.subscriber.times.heartbeatResponseDelay.nanosec | 5000000 | ||

| fast-rtps.subscriber.times.initialAcknackDelay.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.subscriber.times.initialAcknackDelay.nanosec | 70000000 | ||

| fast-rtps.publisher.name | ロードするPublisherのプロファイル名 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.deadline.period.seconds | 2147483647 | 送信側の最小周期 | |

| fast-rtps.publisher.qos.deadline.period.nanosec | 4294967295 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.destinationOrder | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS, BY_SOURCE_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | |

| fast-rtps.publisher.qos.disablePositiveACKs.enabled | NO | YES, NO | |

| fast-rtps.publisher.qos.disablePositiveACKs.duration.seconds | 2147483647 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.disablePositiveACKs.duration.nanosec | 4294967295 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.durability.kind | VOLATILE_DURABILITY_QOS | VOLATILE_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_DURABILITY_QOS, PERSISTENT_DURABILITY_QOS | 送信側の堅牢性(VOLATILE_DURABILITY_QOS:変わりやすい、TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS:一時的なローカル設定) |

| fast-rtps.publisher.qos.durabilityService.history_depth | 1 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.durabilityService.history_kind | KEEP_LAST_HISTORY_QOS | KEEP_LAST_HISTORY_QOS, KEEP_ALL_HISTORY_QOS | |

| fast-rtps.publisher.qos.durabilityService.max_instances | -1 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.durabilityService.max_samples | -1 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.durabilityService.max_samples_per_instance | -1 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.durabilityService.service_cleanup_delay.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.durabilityService.service_cleanup_delay.nanosec | 0 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.latencyBudget.duration.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.latencyBudget.duration.nanosec | 0 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.lifespan.duration.seconds | 2147483647 | 送信側の未送信データの保持時間 | |

| fast-rtps.publisher.qos.lifespan.duration.nanosec | 4294967295 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.liveliness.announcement_period.seconds | 2147483647 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.liveliness.announcement_period.nanosec | 4294967295 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.liveliness.kind | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_PARTICIPANT_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_TOPIC_LIVELINESS_QOS | |

| fast-rtps.publisher.qos.liveliness.lease_duration.seconds | 2147483647 | 送信側のハートビートの周期 | |

| fast-rtps.publisher.qos.liveliness.lease_duration.nanosec | 4294967295 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.ownership.kind | SHARED_OWNERSHIP_QOS | SHARED_OWNERSHIP_QOS, EXCLUSIVE_OWNERSHIP_QOS | |

| fast-rtps.publisher.qos.presentation.access_scope | INSTANCE_PRESENTATION_QOS | INSTANCE_PRESENTATION_QOS, TOPIC_PRESENTATION_QOS, GROUP_PRESENTATION_QOS | |

| fast-rtps.publisher.qos.presentation.coherent_access | NO | YES, NO | |

| fast-rtps.publisher.qos.presentation.ordered_access | NO | YES, NO | |

| fast-rtps.publisher.qos.publishMode.kind | SYNCHRONOUS_PUBLISH_MODE | SYNCHRONOUS_PUBLISH_MODE, ASYNCHRONOUS_PUBLISH_MODE | |

| fast-rtps.publisher.qos.reliability.kind | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS, RELIABLE_RELIABILITY_QOS | 送信側の信頼性(RELIABLE_RELIABILITY_QOS:高信頼、BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS:最高速度、SYSTEM_DEFAULT) |

| fast-rtps.publisher.qos.reliability.max_blocking_time.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.reliability.max_blocking_time.nanosec | 100000000 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.timeBasedFilter.minimum_separation.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.timeBasedFilter.minimum_separation.nanosec | 0 | ||

| fast-rtps.publisher.qos.type_consistency.force_type_validation | NO | YES, NO | |

| fast-rtps.publisher.qos.type_consistency.ignore_member_names | NO | YES, NO | |

| fast-rtps.publisher.qos.type_consistency.ignore_sequence_bounds | YES | YES, NO | |

| fast-rtps.publisher.qos.type_consistency.ignore_string_bounds | YES | YES, NO | |

| fast-rtps.publisher.qos.type_consistency.kind | ALLOW_TYPE_COERCION | DISALLOW_TYPE_COERCION, ALLOW_TYPE_COERCION | |

| fast-rtps.publisher.qos.type_consistency.prevent_type_widening | NO | YES, NO | |

| fast-rtps.publisher.history_memory_policy | PREALLOCATED_WITH_REALLOC_MEMORY_MODE | PREALLOCATED_MEMORY_MODE, PREALLOCATED_WITH_REALLOC_MEMORY_MODE, DYNAMIC_RESERVE_MEMORY_MODE, DYNAMIC_REUSABLE_MEMORY_MODE | |

| fast-rtps.publisher.topic.historyQos.depth | 1 | 送信側の保持するデータ数 | |

| fast-rtps.publisher.topic.historyQos.kind | KEEP_LAST_HISTORY_QOS | KEEP_LAST_HISTORY_QOS, KEEP_ALL_HISTORY_QOS | 送信データの保持方法(KEEP_LAST_HISTORY_QOS:すべてのデータを保持、KEEP_LAST_HISTORY_QOS:depthで指定したデータ数だけ保持) |

| fast-rtps.publisher.times.heartbeatPeriod.seconds | 3 | ||

| fast-rtps.publisher.times.heartbeatPeriod.nanosec | 0 | ||

| fast-rtps.publisher.times.initialHeartbeatDelay.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.publisher.times.initialHeartbeatDelay.nanosec | 12000000 | ||

| fast-rtps.publisher.times.nackResponseDelay.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.publisher.times.nackResponseDelay.nanosec | 5000000 | ||

| fast-rtps.publisher.times.nackSupressionDuration.seconds | 0 | ||

| fast-rtps.publisher.times.nackSupressionDuration.nanosec | 0 |

以下に設定例を記載します。

manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=fast-rtps&fast-rtps.subscriber.name=subscriber_openrtm

セキュア通信機能の利用

Fast DDSはDDS Security仕様のセキュア通信機能を提供しています。

OpenRTM-aistのFast DDSプラグインでセキュア通信機能を使用するためには起動時のオプションを設定する必要があります。 以下に設定例を記載します。

fast-rtps.dds.sec.auth.plugin: builtin.PKI-DH fast-rtps.dds.sec.auth.builtin.PKI-DH.identity_ca: file://C:/workspace/openrtm_test/build/install/2.0.0/ext//transport/mainexamplecacert.pem fast-rtps.dds.sec.auth.builtin.PKI-DH.identity_certificate: file://C:/workspace/openrtm_test/build/install/2.0.0/ext//transport/appexamplecert.pem fast-rtps.dds.sec.auth.builtin.PKI-DH.private_key: file://C:/workspace/openrtm_test/build/install/2.0.0/ext//transport/appexamplekey.pem fast-rtps.dds.sec.crypto.plugin: builtin.AES-GCM-GMAC

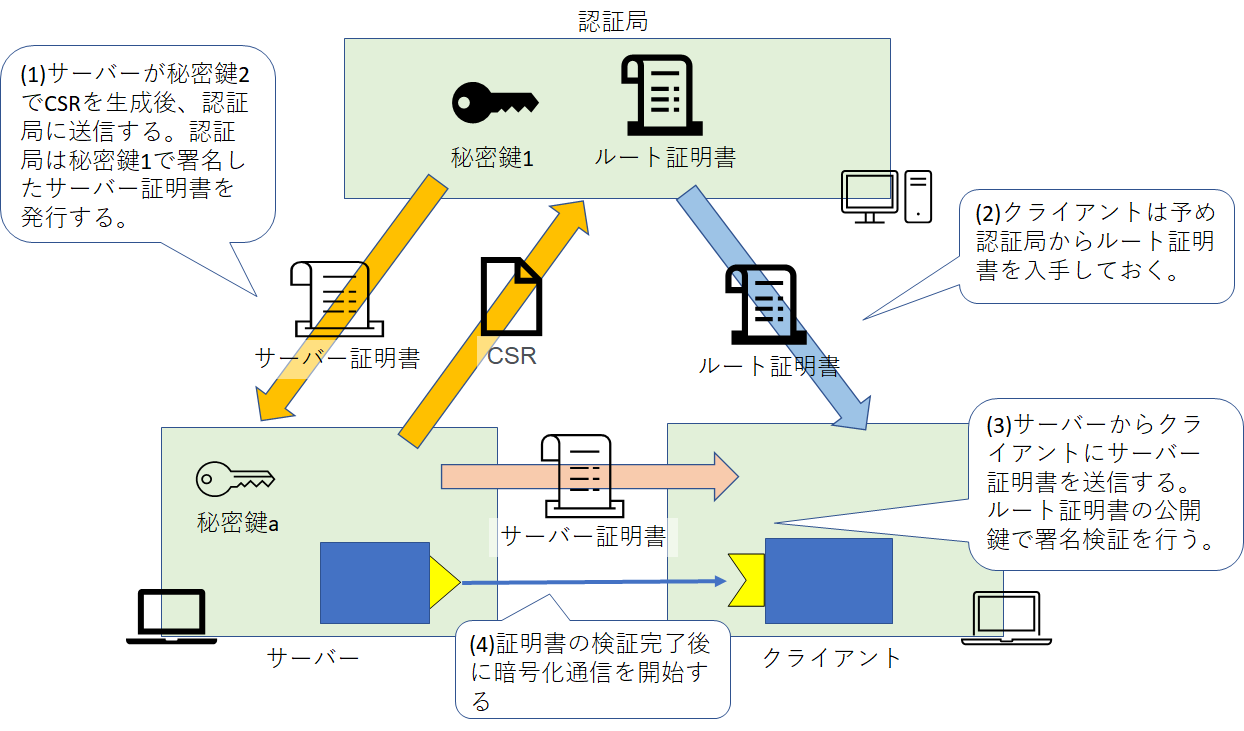

秘密鍵、証明書の作成

Fast DDSのマニュアルの手順で秘密鍵、証明書を作成します。

以下で秘密鍵、自己署名証明書を作成するコマンドを掲載します。 maincaconf.cnfはFast DDSのマニュアルのものを使用します。 出力するファイル名を変更したい場合は適宜maincaconf.cnfの以下の項目を変更してください。

certificate = $dir/mainexamplecacert.pem private_key = $dir/mainexamplecakey.pem

また、req_distinguished_nameの項目は変更して、その内容に応じて変更したappconf.cnfを用意してください。

以下のコマンドを実行します。

type nul > index.txt openssl ecparam -name prime256v1 > ecdsaparam openssl req -nodes -x509 -days 3650 -newkey ec:ecdsaparam -keyout mainexamplecakey.pem -out mainexamplecacert.pem -config maincaconf.cnf openssl ecparam -name prime256v1 > ecdsaparam openssl req -nodes -new -newkey ec:ecdsaparam -config appconf.cnf -keyout appexamplekey.pem -out appexamplereq.pem openssl ca -batch -create_serial -config maincaconf.cnf -days 3650 -in appexamplereq.pem -out appexamplecert.pem

秘密鍵appexamplekey.pem、証明書mainexamplecacert.pem、appexamplecert.pemを使用します。

OpenSplice通信機能の利用

Vortex OpenspliceはADLINK社が開発しているOMG DDS 1.4、DDSI-RTPS 2.3仕様の通信ミドルウェアです。

以下ではOpenRTM-aistのOpenSpliceプラグインのインストール、使用手順を説明します。C++版

Windows

OpenSpliceの入手

以下からOpenSpliceをダウンロードして適当な場所に展開してください。

RapidXmlの入手

以下からRapidXmlをダウンロードして適当な場所に展開してください。

展開したら新たにrapidxmlフォルダを作成してヘッダーファイル(.hpp)をそこに移動させてください。 この時、展開したパスは以下のようになっています。

rapidxml-1.13

|- rapidxml

|- rapidxml.hpp

|- rapidxml_iterators.hpp

|- rapidxml_print.hpp

|- rapidxml_utils.hppOpenRTM-aistのビルド

OpenRTM-aistをビルドする前に、OpenSpliceのrelease.batを実行します。

%OpenSplice_DIR%\x86.win32\release.bat

CMake実行時にOPENSPLICE_ENABLEオプションをONに設定し、RAPIDXML_DIRオプションにRapidXmlを展開したパスを指定します。

cmake -DORB_ROOT=C:/workspace/omniORB-4.2.3-win64-vc16 -G "Visual Studio 16 2019" -DOPENSPLICE_ENABLE=ON -DRAPIDXML_DIR=%RAPIDXML_DIR% ..

その他の手順は通常と同じです。

適当な場所にインストールしてください。

インストールするディレクトリはCMAKE_INSTALL_PREFIXのオプションで設定します。

cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=C:/workspace/OpenRTM-aist/build/install cmake --build . --config Release --target install

動作確認

{インストールしたパス}\2.0.0\Components\C++\Examples\vc16のサンプルコンポーネントを実行します。 RTC起動前にOpenSpliceのrelease.batを実行してください。

以下の内容のrtc.confを作成してください。

manager.modules.load_path: {インストールしたパス}\\2.0.0\\ext\\transport

manager.modules.preload: OpenSpliceTransport.dll

manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=opensplice, ConsoleIn0.out?interface_type=opensplice

manager.components.preactivation: ConsoleOut0, ConsoleIn0まずOpenSpliceTransport.dllのロードが必要になります。 この設定はmanager.modules.preloadのオプションで設定できます。

次にコネクタ生成時にインターフェース型をopenspliceに設定する必要があります。 コネクタの生成はmanager.components.preconnectオプションにより設定します。 この例ではConsoleOut0コンポーネントのinのポート、ConsoleIn0コンポーネントのoutのポートにそれぞれコネクタを生成しています。

ConsoleInComp.exe、ConsoleOutComp.exeを実行すると通信ができるようになります。

Ubuntu

OpenSpliceの入手

以下からOpenSpliceをダウンロードして適当な場所に展開してください。

wget https://github.com/ADLINK-IST/opensplice/releases/download/OSPL_V6_9_210323OSS_RELEASE/PXXX-VortexOpenSplice-6.9.210323OSS-HDE-x86_64.linux-gcc7-glibc2.27-installer.tar tar xf PXXX-VortexOpenSplice-6.9.210323OSS-HDE-x86_64.linux-gcc7-glibc2.27-installer.tar

RapidXmlのインストール

以下のコマンドでRapidXmlをインストールしてください。

sudo apt install librapidxml-dev

OpenRTM-aistのビルド

OpenRTM-aistをビルドする前に、OpenSpliceのrelease.comを実行します。

source ${OPENSPLICE_DIR}/x86_64.linux/release.comCMake実行時にOPENSPLICE_ENABLEオプションをONに設定します。

cmake -DOPENSPLICE_ENABLE=ON ..

その他の手順は通常と同じです。

適当な場所にインストールしてください。

インストールするディレクトリはCMAKE_INSTALL_PREFIXのオプションで設定します。

cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=~/workspace/OpenRTM-aist/build/install cmake --build . --config Release --target install

動作確認

{インストールしたパス}/share/openrtm-2.0/components/c++/examplesのサンプルコンポーネントを実行します。 RTC起動前にOpenSpliceのrelease.comを実行してください。

以下の内容のrtc.confを作成してください。

manager.modules.load_path: {インストールしたパス}/lib/openrtm-2.0

manager.modules.preload: OpenSpliceTransport.so

manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=opensplice, ConsoleIn0.out?interface_type=opensplice

manager.components.preactivation: ConsoleOut0, ConsoleIn0まずOpenSpliceTransport.soのロードが必要になります。 この設定はmanager.modules.preloadのオプションで設定できます。

次にコネクタ生成時にインターフェース型をopenspliceに設定する必要があります。 コネクタの生成はmanager.components.preconnectオプションにより設定します。 この例ではConsoleOut0コンポーネントのinのポート、ConsoleIn0コンポーネントのoutのポートにそれぞれコネクタを生成しています。

ConsoleInComp、ConsoleOutCompを実行すると通信ができるようになります。

Python版

Windows

OpenSpliceのインストール

まずはOpenSpliceのPythonラッパーライブラリをインストールする必要があります。

適当な場所にビルド済みのOpenSpliceを展開してください。

次に展開したフォルダのHDE\x86_64.win64\tools\python\srcで以下のコマンドを実行するとインストールされます。

{OpenSpliceを展開したディレクトリ}\HDE\x86_64.win64\release.bat

python setup.py build

python setup.py installCythonをインストールしていない場合は以下のコマンドを実行してください。

pip install cython

※上記のsetup.pyによるビルドにはPythonをビルドしたVisual Studioと同じバージョンのVisual Studioがインストールされている必要があります。 Python 2.7ではVisual Studio 2008、Python 3.7ではVisual Studio 2017が必要になります。

OpenRTM-aistのインストール

OpenRTM-aist 1.2等をインストーラーでインストールしておいてください。 OpenRTM-aist Python版のソースコードを入手してください。

以下のコマンドでOpenRTM-aist Python版をインストールしてください。

python setup.py build python setup.py install

動作確認

動作前に以下のコマンドを実行してください。

{OpenSpliceを展開したディレクトリ}\HDE\x86_64.win64\release.bat以下のようなrtc.confを作成し、OpenSpliceTransport.pyをロード後、インターフェース型にopenspliceを指定してRTCを起動します。

manager.modules.load_path: C:\\Python37\\Lib\\site-packages\\OpenRTM_aist\\ext\\transport\\OpenSplice manager.modules.preload: OpenSpliceTransport.py manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=opensplice&marshaling_type=opensplice, ConsoleIn0.out?interface_type=opensplice&marshaling_type=opensplice

Ubuntu

OpenSpliceのインストール

まずはOpenSpliceのPythonラッパーライブラリをインストールする必要があります。 以下からOpenSpliceをダウンロードして適当な場所に展開してください。

wget https://github.com/ADLINK-IST/opensplice/releases/download/OSPL_V6_9_210323OSS_RELEASE/PXXX-VortexOpenSplice-6.9.210323OSS-HDE-x86_64.linux-gcc7-glibc2.27-installer.tar tar xf PXXX-VortexOpenSplice-6.9.210323OSS-HDE-x86_64.linux-gcc7-glibc2.27-installer.tar

次に展開したフォルダのHDE/x86_64.linux/tools/python/srcで以下のコマンドを実行するとインストールされます。

source ${OPENSPLICE_DIR}/x86_64.linux/release.com

python3 setup.py build

sudo su

# source ${OPENSPLICE_DIR}/x86_64.linux/release.com

# python3 setup.py install

# exitCythonをインストールしていない場合は以下のコマンドを実行してください。

sudo apt install python3-pip pip3 install cython

omniORB-pythonのインストール

omniORBのPython版をインストールします。

sudo su # echo "deb http://openrtm.org/pub/Linux/ubuntu/ $code_name main" >> /etc/apt/sources.list # wget -O- --secure-protocol=TLSv1_2 --no-check-certificate https://openrtm.org/pub/openrtm.key | apt-key add - # apt update # apt install python3-omniorb python3-omniorb-omg omniidl-python3 # exit

OpenRTM-aistのインストール

OpenRTM-aist 1.2等をインストーラーでインストールしておいてください。 OpenRTM-aist Python版のソースコードを入手してください。

以下のコマンドでOpenRTM-aist Python版をインストールしてください。

sudo apt install doxygen python3 setup.py build sudo python3 setup.py install

動作確認

動作前にrelease.comを実行してください。

以下のようなrtc.confを作成し、OpenSpliceTransport.pyをロード後、インターフェース型にopenspliceを指定してRTCを起動します。

manager.modules.load_path: /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/OpenRTM_aist/ext/transport/OpenSplice manager.modules.preload: OpenSpliceTransport.py manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=opensplice&marshaling_type=opensplice, ConsoleIn0.out?interface_type=opensplice&marshaling_type=opensplice

起動時のオプション

C++

rtc.confでOpenRTM-aistのマネージャ起動時に以下のオプションを設定可能です。 ※開発中のOpenRTM-aistでは使用可能ですが、リリースしたバージョンでは未実装の場合があります。

| オプション名 | 設定例 | オプション | 内容 |

| opensplice.uri | file://OpenSpliceQoSExample.xml | OpenSpliceのQoS設定ファイルを指定する。 | |

| opensplice.profile | testProfile | QoSのプロファイル名を指定する。 | |

| opensplice.participant_qos.name | testParticipant | ロードするDomainParticipantのプロファイル名 | |

| opensplice.participant_qos.entity_factory.autoenable_created_entities | YES | YES,NO | |

| opensplice.participant_qos.listener_scheduling.scheduling_class.kind | SCHEDULE_DEFAULT | SCHEDULE_DEFAULT,SCHEDULE_TIMESHARING,SCHEDULE_REALTIME | |

| opensplice.participant_qos.listener_scheduling.scheduling_priority | 1 | ||

| opensplice.participant_qos.listener_scheduling.scheduling_priority_kind.kind | PRIORITY_RELATIVE | PRIORITY_RELATIVE,PRIORITY_ABSOLUTE | |

| opensplice.participant_qos.watchdog_scheduling.scheduling_class.kind | SCHEDULE_DEFAULT | SCHEDULE_DEFAULT,SCHEDULE_TIMESHARING,SCHEDULE_REALTIME | |

| opensplice.participant_qos.watchdog_scheduling.scheduling_priority | 1 | ||

| opensplice.participant_qos.watchdog_scheduling.scheduling_priority_kind.kind | PRIORITY_RELATIVE | PRIORITY_RELATIVE,PRIORITY_ABSOLUTE | |

| opensplice.publisher_qos.entity_factory.autoenable_created_entities | YES | YES,NO | |

| opensplice.publisher_qos.presentation.access_scope | INSTANCE_PRESENTATION_QOS | INSTANCE_PRESENTATION_QOS,TOPIC_PRESENTATION_QOS,GROUP_PRESENTATION_QOS | |

| opensplice.publisher_qos.presentation.coherent_access | YES | YES,NO | |

| opensplice.publisher_qos.presentation.ordered_access | YES | YES,NO | |

| opensplice.publisher_qos.id | testPublisher | ロードするPublisherのプロファイル名 | |

| opensplice.subscriber_qos.entity_factory.autoenable_created_entities | YES | YES,NO | |

| opensplice.subscriber_qos.presentation.access_scope | INSTANCE_PRESENTATION_QOS | INSTANCE_PRESENTATION_QOS,TOPIC_PRESENTATION_QOS,GROUP_PRESENTATION_QOS | |

| opensplice.subscriber_qos.presentation.coherent_access | YES | YES,NO | |

| opensplice.subscriber_qos.presentation.ordered_access | YES | YES,NO | |

| opensplice.subscriber_qos.share.enable | YES | YES,NO | |

| opensplice.subscriber_qos.id | testSubscriber | ロードするSubscriberのプロファイル名 |

以下に記述例を記載します。

opensplice.uri: file://OpenSpliceQoSExample.xml opensplice.profile: testProfile

Python

| オプション名 | 設定例 | オプション | 内容 |

| opensplice.uri | file://OpenSpliceQoSExample.xml | OpenSpliceのQoS設定ファイルを指定する。 | |

| opensplice.profile | testProfile | QoSのプロファイル名を指定する。 | |

| opensplice.publisher_qos.presentation.access_scope | |||

| opensplice.publisher_qos.presentation.coherent_access | |||

| opensplice.publisher_qos.presentation.ordered_access | |||

| opensplice.subscriber_qos.presentation.access_scope | |||

| opensplice.subscriber_qos.presentation.coherent_access | |||

| opensplice.subscriber_qos.presentation.ordered_access |

以下に記述例を記載します。

opensplice.uri: file://OpenSpliceQoSExample.xml opensplice.profile: testProfile

接続時のオプション

C++

データポート接続時のコネクタプロファイルに設定できるオプションは以下の通りです。

| オプション名 | デフォルト値 | オプション | 内容 |

| opensplice.topic | chatter | DDSトピックの名前 | |

| opensplice.reader_qos.id | ロードするReaderのプロファイル名 | ||

| opensplice.writer_qos.id | ロードするWriterのプロファイル名 | ||

| opensplice.topic_qos.id | ロードするTopicのプロファイル名 | ||

| opensplice.reader_qos.durability.kind | TRANSIENT_DURABILITY_QOS | VOLATILE_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_DURABILITY_QOS, PERSISTENT_DURABILITY_QOS | |

| opensplice.reader_qos.deadline.period.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.deadline.period.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.latency_budget.duration.sec | 0 | ||

| opensplice.reader_qos.latency_budget.duration.nanosec | 0 | ||

| opensplice.reader_qos.liveliness.kind | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_PARTICIPANT_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_TOPIC_LIVELINESS_QOS | |

| opensplice.reader_qos.liveliness.lease_duration.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.liveliness.lease_duration.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.reliability.kind | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS, RELIABLE_RELIABILITY_QOS | |

| opensplice.reader_qos.reliability.max_blocking_time.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.reliability.max_blocking_time.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.reliability.synchronous | NO | YES, NO | |

| opensplice.reader_qos.destination_order.kind | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS, BY_SOURCE_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | |

| opensplice.reader_qos.history.kind | KEEP_LAST_HISTORY_QOS | KEEP_LAST_HISTORY_QOS, KEEP_ALL_HISTORY_QOS | |

| opensplice.reader_qos.history.depth | 1 | ||

| opensplice.reader_qos.resource_limits.max_samples | -1 | ||

| opensplice.reader_qos.resource_limits.max_instances | -1 | ||

| opensplice.reader_qos.resource_limits.max_samples_per_instance | -1 | ||

| opensplice.reader_qos.ownership.kind | SHARED_OWNERSHIP_QOS | SHARED_OWNERSHIP_QOS, EXCLUSIVE_OWNERSHIP_QOS | |

| opensplice.reader_qos.time_based_filter.minimum_separation.sec | 0 | ||

| opensplice.reader_qos.time_based_filter.minimum_separation.nanosec | 0 | ||

| opensplice.reader_qos.reader_data_lifecycle.autopurge_disposed_samples_delay.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.reader_data_lifecycle.autopurge_disposed_samples_delay.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.reader_data_lifecycle.autopurge_dispose_all | NO | YES, NO | |

| opensplice.reader_qos.reader_data_lifecycle.autopurge_nowriter_samples_delay.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.reader_data_lifecycle.autopurge_nowriter_samples_delay.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.reader_data_lifecycle.enable_invalid_samples | YES | YES, NO | |

| opensplice.reader_qos.reader_data_lifecycle.invalid_sample_visibility.kind | MINIMUM_INVALID_SAMPLES | NO_INVALID_SAMPLES, MINIMUM_INVALID_SAMPLES, ALL_INVALID_SAMPLES | |

| opensplice.writer_qos.durability.kind | TRANSIENT_DURABILITY_QOS | VOLATILE_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_DURABILITY_QOS, PERSISTENT_DURABILITY_QOS | |

| opensplice.writer_qos.deadline.period.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.deadline.period.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.latency_budget.duration.sec | 0 | ||

| opensplice.writer_qos.latency_budget.duration.nanosec | 0 | ||

| opensplice.writer_qos.liveliness.kind | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_PARTICIPANT_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_TOPIC_LIVELINESS_QOS | |

| opensplice.writer_qos.liveliness.lease_duration.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.liveliness.lease_duration.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.reliability.kind | RELIABLE_RELIABILITY_QOS | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS, RELIABLE_RELIABILITY_QOS | |

| opensplice.writer_qos.reliability.max_blocking_time.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.reliability.max_blocking_time.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.reliability.synchronous | NO | YES, NO | |

| opensplice.writer_qos.destination_order.kind | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS, BY_SOURCE_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | |

| opensplice.writer_qos.history.kind | KEEP_LAST_HISTORY_QOS | KEEP_LAST_HISTORY_QOS, KEEP_ALL_HISTORY_QOS | |

| opensplice.writer_qos.history.depth | 1 | ||

| opensplice.writer_qos.resource_limits.max_samples | -1 | ||

| opensplice.writer_qos.resource_limits.max_instances | -1 | ||

| opensplice.writer_qos.resource_limits.max_samples_per_instance | -1 | ||

| opensplice.writer_qos.transport_priority.value | 0 | ||

| opensplice.writer_qos.lifespan.duration.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.lifespan.duration.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.ownership.kind | SHARED_OWNERSHIP_QOS | SHARED_OWNERSHIP_QOS, EXCLUSIVE_OWNERSHIP_QOS | |

| opensplice.writer_qos.ownership_strength.value | 0 | ||

| opensplice.writer_qos.writer_data_lifecycle.autodispose_unregistered_instances | YES | YES, NO | |

| opensplice.writer_qos.writer_data_lifecycle.autopurge_suspended_samples_delay.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.writer_data_lifecycle.autopurge_suspended_samples_delay.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.writer_data_lifecycle.autounregister_instance_dela.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.writer_data_lifecycle.autounregister_instance_dela.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.durability.kind | TRANSIENT_DURABILITY_QOS | VOLATILE_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_DURABILITY_QOS, PERSISTENT_DURABILITY_QOS | |

| opensplice.topic_qos.deadline.period.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.deadline.period.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.latency_budget.duration.sec | 0 | ||

| opensplice.topic_qos.latency_budget.duration.nanosec | 0 | ||

| opensplice.topic_qos.liveliness.kind | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_PARTICIPANT_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_TOPIC_LIVELINESS_QOS | |

| opensplice.topic_qos.liveliness.lease_duration.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.liveliness.lease_duration.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.reliability.kind | RELIABLE_RELIABILITY_QOS | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS, RELIABLE_RELIABILITY_QOS | |

| opensplice.topic_qos.reliability.max_blocking_time.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.reliability.max_blocking_time.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.reliability.synchronous | NO | YES, NO | |

| opensplice.topic_qos.destination_order.kind | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS, BY_SOURCE_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | |

| opensplice.topic_qos.history.kind | KEEP_ALL_HISTORY_QOS | KEEP_LAST_HISTORY_QOS, KEEP_ALL_HISTORY_QOS | |

| opensplice.topic_qos.history.depth | 1 | ||

| opensplice.topic_qos.resource_limits.max_samples | -1 | ||

| opensplice.topic_qos.resource_limits.max_instances | -1 | ||

| opensplice.topic_qos.resource_limits.max_samples_per_instance | -1 | ||

| opensplice.topic_qos.transport_priority.value | 0 | ||

| opensplice.topic_qos.lifespan.duration.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.lifespan.duration.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.ownership.kind | SHARED_OWNERSHIP_QOS | SHARED_OWNERSHIP_QOS, EXCLUSIVE_OWNERSHIP_QOS | |

| opensplice.topic_qos.transport_priority.value | 0 | ||

| opensplice.topic_qos.durability_service.history_depth | 1 | ||

| opensplice.topic_qos.durability_service.history_kind | KEEP_LAST_HISTORY_QOS | KEEP_LAST_HISTORY_QOS, KEEP_ALL_HISTORY_QOS | |

| opensplice.topic_qos.durability_service.max_instances | -1 | ||

| opensplice.topic_qos.durability_service.max_samples | -1 | ||

| opensplice.topic_qos.durability_service.max_samples_per_instance | -1 | ||

| opensplice.topic_qos.durability_service.service_cleanup_delay.sec | 0 | ||

| opensplice.topic_qos.durability_service.service_cleanup_delay.nanosec | 0 |

以下に設定例を記載します。

manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=opensplice&opensplice.topic=testtopic

Python

| オプション名 | デフォルト値 | オプション | 内容 |

| opensplice.topic | chatter | DDSトピックの名前 | |

| opensplice.reader_qos.durability.kind | TRANSIENT_DURABILITY_QOS | VOLATILE_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_DURABILITY_QOS, PERSISTENT_DURABILITY_QOS | |

| opensplice.reader_qos.deadline.period.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.deadline.period.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.latency_budget.duration.sec | 0 | ||

| opensplice.reader_qos.latency_budget.duration.nanosec | 0 | ||

| opensplice.reader_qos.liveliness.kind | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_PARTICIPANT_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_TOPIC_LIVELINESS_QOS | |

| opensplice.reader_qos.liveliness.lease_duration.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.liveliness.lease_duration.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.reliability.kind | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS, RELIABLE_RELIABILITY_QOS | |

| opensplice.reader_qos.reliability.max_blocking_time.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.reliability.max_blocking_time.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.destination_order.kind | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS, BY_SOURCE_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | |

| opensplice.reader_qos.history.kind | KEEP_LAST_HISTORY_QOS | KEEP_LAST_HISTORY_QOS, KEEP_ALL_HISTORY_QOS | |

| opensplice.reader_qos.history.depth | 1 | ||

| opensplice.reader_qos.resource_limits.max_samples | -1 | ||

| opensplice.reader_qos.resource_limits.max_instances | -1 | ||

| opensplice.reader_qos.resource_limits.max_samples_per_instance | -1 | ||

| opensplice.reader_qos.ownership.kind | SHARED_OWNERSHIP_QOS | SHARED_OWNERSHIP_QOS, EXCLUSIVE_OWNERSHIP_QOS | |

| opensplice.reader_qos.time_based_filter.minimum_separation.sec | 0 | ||

| opensplice.reader_qos.time_based_filter.minimum_separation.nanosec | 0 | ||

| opensplice.reader_qos.autopurge_disposed_samples_delay.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.autopurge_disposed_samples_delay.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.reader_data_lifecycle.autopurge_nowriter_samples_delay.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.reader_qos.reader_data_lifecycle.autopurge_nowriter_samples_delay.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.durability.kind | TRANSIENT_DURABILITY_QOS | VOLATILE_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_DURABILITY_QOS, PERSISTENT_DURABILITY_QOS | |

| opensplice.writer_qos.deadline.period.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.deadline.period.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.latency_budget.duration.sec | 0 | ||

| opensplice.writer_qos.latency_budget.duration.nanosec | 0 | ||

| opensplice.writer_qos.liveliness.kind | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_PARTICIPANT_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_TOPIC_LIVELINESS_QOS | |

| opensplice.writer_qos.liveliness.lease_duration.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.liveliness.lease_duration.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.reliability.kind | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS, RELIABLE_RELIABILITY_QOS | |

| opensplice.writer_qos.reliability.max_blocking_time.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.reliability.max_blocking_time.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.writer_qos.destination_order.kind | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS, BY_SOURCE_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | |

| opensplice.writer_qos.history.kind | KEEP_LAST_HISTORY_QOS | KEEP_LAST_HISTORY_QOS, KEEP_ALL_HISTORY_QOS | |

| opensplice.writer_qos.history.depth | 1 | ||

| opensplice.writer_qos.resource_limits.max_samples | -1 | ||

| opensplice.writer_qos.resource_limits.max_instances | -1 | ||

| opensplice.writer_qos.resource_limits.max_samples_per_instance | -1 | ||

| opensplice.writer_qos.transport_priority.value | SHARED_OWNERSHIP_QOS | SHARED_OWNERSHIP_QOS, EXCLUSIVE_OWNERSHIP_QOS | |

| opensplice.writer_qos.lifespan.duration.sec | 0 | ||

| opensplice.writer_qos.lifespan.duration.nanosec | 0 | ||

| opensplice.writer_qos.ownership.kind | SHARED_OWNERSHIP_QOS | SHARED_OWNERSHIP_QOS, EXCLUSIVE_OWNERSHIP_QOS | |

| opensplice.writer_qos.ownership_strength.value | 0 | ||

| opensplice.writer_qos.writer_data_lifecycle.autodispose_unregistered_instances | YES | YES, NO | |

| opensplice.topic_qos.durability.kind | TRANSIENT_DURABILITY_QOS | VOLATILE_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_DURABILITY_QOS, PERSISTENT_DURABILITY_QOS | |

| opensplice.topic_qos.deadline.period.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.deadline.period.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.latency_budget.duration.sec | 0 | ||

| opensplice.topic_qos.latency_budget.duration.nanosec | 0 | ||

| opensplice.topic_qos.liveliness.kind | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_PARTICIPANT_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_TOPIC_LIVELINESS_QOS | |

| opensplice.topic_qos.liveliness.lease_duration.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.liveliness.lease_duration.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.reliability.kind | RELIABLE_RELIABILITY_QOS | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS, RELIABLE_RELIABILITY_QOS | |

| opensplice.topic_qos.reliability.max_blocking_time.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.reliability.max_blocking_time.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.destination_order.kind | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | BY_RECEPTION_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS, BY_SOURCE_TIMESTAMP_DESTINATIONORDER_QOS | |

| opensplice.topic_qos.history.kind | KEEP_ALL_HISTORY_QOS | KEEP_LAST_HISTORY_QOS, KEEP_ALL_HISTORY_QOS | |

| opensplice.topic_qos.history.depth | 1 | ||

| opensplice.topic_qos.resource_limits.max_samples | -1 | ||

| opensplice.topic_qos.resource_limits.max_instances | -1 | ||

| opensplice.topic_qos.resource_limits.max_samples_per_instance | -1 | ||

| opensplice.topic_qos.transport_priority.value | 0 | ||

| opensplice.topic_qos.lifespan.duration.sec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.lifespan.duration.nanosec | 2147483647 | ||

| opensplice.topic_qos.ownership.kind | SHARED_OWNERSHIP_QOS | SHARED_OWNERSHIP_QOS, EXCLUSIVE_OWNERSHIP_QOS | |

| opensplice.topic_qos.transport_priority.value | 0 | ||

| opensplice.topic_qos.durability_service.history_depth | 1 | ||

| opensplice.topic_qos.durability_service.history_kind | KEEP_LAST_HISTORY_QOS | KEEP_LAST_HISTORY_QOS, KEEP_ALL_HISTORY_QOS | |

| opensplice.topic_qos.durability_service.max_instances | -1 | ||

| opensplice.topic_qos.durability_service.max_samples | -1 | ||

| opensplice.topic_qos.durability_service.max_samples_per_instance | -1 | ||

| opensplice.topic_qos.durability_service.service_cleanup_delay.sec | 0 | ||

| opensplice.topic_qos.durability_service.service_cleanup_delay.nanosec | 0 |

manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=opensplice&opensplice.topic=testtopic

その他

OpenSpliceのコンフィギュレーションファイル

OpenSpliceのコンフィギュレーションファイルは環境変数${OSPL_URI}で設定している。

デフォルトでは${OSPL_URI}/etc/config/ospl.xmlが設定されている。

例えば、ドメインIDを変更するためにはospl.xmlの以下の部分を変更する。

<OpenSplice>

<Domain>

<Name>ospl_sp_ddsi</Name>

<!-- 以下を変更する -->

<Id>1</Id>

<SingleProcess>true</SingleProcess>詳細なログを出力するためには以下の部分を追加する。

<DDSI2Service name="ddsi2">

<!-- 以下を追加する -->

<Tracing>

<Verbosity>FINEST</Verbosity>

</Tracing>

<!-- ここまで -->

<General>SSM通信機能の利用

このページではSSM(Streaming-data-Sharing-Manager )との通信プラグインの導入手順を説明します。

以降の作業はUbuntu 18.04環境を想定しています。

SSMのインストール

以下のコマンドでSSMをインストールします。

git clone https://github.com/sitRyo/Distributed-Streaming-data-Sharing-Manager -b 32-64bit

cd Distributed-Streaming-data-Sharing-Manager/

./configure --prefix=${OPENRTM_INSTALL_DIR}

sudo autoreconf -i -f

make

make installOpenRTM-aistのビルド、インストール

CMake実行時にSSM_ENABLEのオプションをONにします。SSMのインストール先を指定する場合はSSM_ROOTを設定します。

cmake -DSSM_ENABLE=ON -DSSM_ROOT=${OPENRTM_INSTALL_DIR} ..その他の手順は通常と同じです。

ビルド後にインストールしてください。

cmake --build . --config Release --target install

動作確認

以下のrtc.confを作成します。

manager.modules.load_path: /usr/local/lib/openrtm-2.0/transport/ manager.modules.preload: SSMTransport.so manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=ssm&ssm.stream_name=test_stream&dataflow_type=pull, ConsoleIn0.out?interface_type=ssm&ssm.stream_name=test_stream manager.components.preactivation: ConsoleOut0, ConsoleIn0

RTCを起動する前にssm-coordinatorを起動します。

ssm-coordinator

ConsoleInComp、ConsoleOutCompをそれぞれ別のターミナルで起動するとデータの転送が確認できます。

接続時のオプション

データポート接続時のコネクタプロファイルに設定できるオプションは以下の通りです。

| オプション名 | デフォルト値 | 内容 |

| ssm.stream_name | sensor_test | |

| ssm.stream_size | 0 | |

| ssm.life_ssm_time | 5.0 | |

| ssm.cycle_ssm_time | 0.05 | |

| ssm.stream_id | 0 |

簡単な動作確認

OpenRTM-aistをビルド、インストールすると、ROSTransportの簡単な動作確認用の設定ファイルがインストールされます。

${SSM_INSTALL_DIR}/bin/ssm-coordinator source ${OPENRTM_INSTALL_DIR}/etc/environment-setup.sh

${OPENRTM_INSTALL_DIR}/share/openrtm-2.0/components/c++/examples/ConsoleOutComp -f ${OPENRTM_INSTALL_DIR}/etc/transport/rtc.ssm.confFluent Loggerによるログ収集

Fluentd、Fluent Bitはログの処理や転送を行うオープンソースのソフトウェアライブラリです。

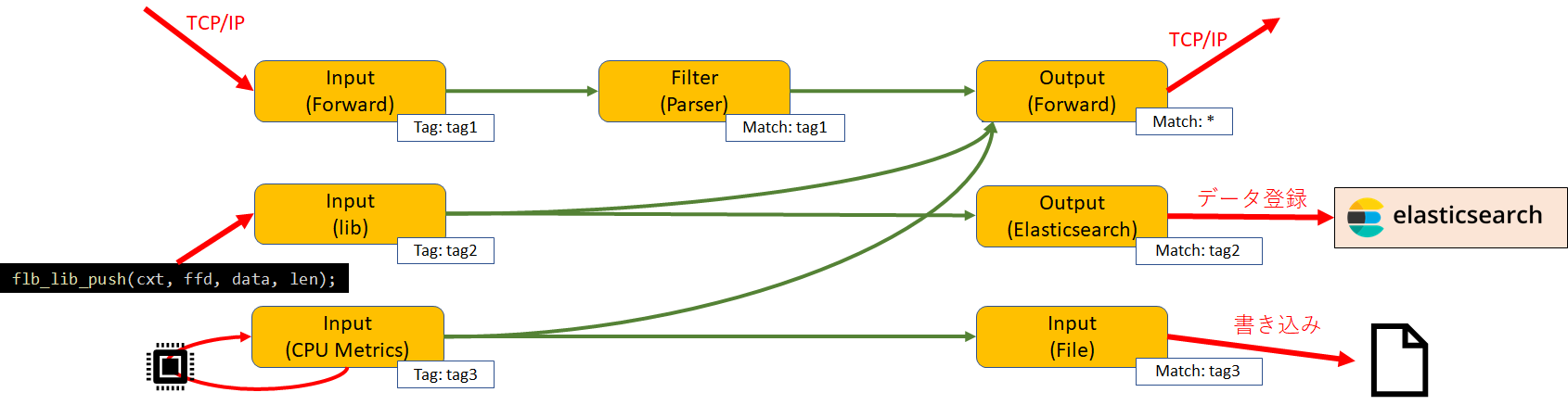

Fluentd、Fluent Bitはデータを収集するInputプラグイン、データを送信するOutputプラグインを設定できます。 Fluentd、Fluent Bitの概要図は以下のようになっています。

Inputは外部プロセスから受信、プロセス内部からのログ書き込み、CPU使用率やディスク使用率等を取得するなどで収集したデータをOutputに渡します。 Outputは受け取ったデータを外部プロセスへ送信、ファイルへ書き込み、標準出力等します。 Input、Outputはプラグインとして実装されており、プラグインを変更することでデータの収集方法や送信方法を変更できるため、以下のような様々なデータの収集方法、送信方法を選択できます。

またInputからOutputにデータを渡す前にFilterでデータの変換、追加、除外等を実行できます。

Inputにはタグが設定でき、Output、Filterにはマッチングルールを設定できます。 Output、Filerはマッチングルールに一致したタグのデータを受け取ることができます。

このページではOpenRTM-aistのFluent Loggerプラグインの使用方法を説明します。

C++版

Windows

Fluent Bitのインストール

Fluent BitのビルドにBison/Flexが必要なため適当な場所に展開して環境変数PATHに設定します。

set PATH=%WORKDIR%\win_flex_bison-2.5.24;%PATH%

OpenSSLを適当な場所に展開してください。

Windows用に修正したFluent Bitのソースコードを適当な場所に展開してPowerShellでそのフォルダに移動してください。

PowerShellで以下のコマンドを実行するとFluent Bitをビルドします。

cmake -DFLB_RELEASE=On -DFLB_TRACE=Off -DFLB_SHARED_LIB=On -DFLB_EXAMPLES=Off -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DOPENSSL_ROOT_DIR=${OpenSSL_INSTALL_DIR} -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}

cmake --build . --config Release

cmake --build . --target install --config Release各種ライブラリのインストール

以下のコマンドで必要なヘッダーファイルをコピーします。

$FLUENTBIT_BUILD_DIR = "${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}\build"Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\monkey\include\monkey\mk_core\external -destination $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include\monkey\mk_core -recurs Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\monkey\mk_core\deps\libevent\include\event.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\monkey\mk_core\deps\libevent\include\evutil.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\monkey\mk_core\deps\libevent\include\event2 -destination $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include -recurs Copy-Item $FLUENTBIT_BUILD_DIR\lib\monkey\mk_core\deps\libevent\include\event2\event-config.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include\event2 Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\msgpack-*\include\msgpack.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\msgpack-*\include\msgpack -destination $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include -recurs Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\mbedtls-*\include\mbedtls -destination $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include -recurs Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\c-ares-*\include\*.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include Copy-Item $FLUENTBIT_BUILD_DIR\lib\c-ares-*\ares_build.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include Copy-Item $FLUENTBIT_BUILD_DIR\lib\c-ares-*\ares_config.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include Copy-Item $FLUENTBIT_BUILD_DIR\lib\c-ares-*\ares_config.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include New-Item $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\lib\fluent-bit -ItemType Directory Copy-Item $FLUENTBIT_BUILD_DIR\library\Release\fluent-bit.lib $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\lib\fluent-bit Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\cmetrics\include\cmetrics -destination $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include -recurs Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\cmetrics\include\prometheus_remote_write -destination $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include -recurs

OpenRTM-aistのビルド

CMake実行時にFLUENTBIT_ENABLE、FLUENTBIT_ROOTのオプションを設定します。

cmake -DORB_ROOT=$ORB_ROOT -DFLUENTBIT_ENABLE=ON -DFLUENTBIT_ROOT=$FLUENTBIT_INSTALL_DIR -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$OPENRTM_INSTALL_DIR

他の手順は通常のビルド手順と同じです。

以下のコマンドでインストールしてください。

cmake --build . --target install --config Release

動作確認

td-agent、もしくはtd-agent-bitをインストール、起動する必要があります。

RTCの起動

rtc.confで以下のように設定する。tagの名前は適宜変更する。

logger.plugins: C:\\Program Files\\OpenRTM-aist\\logger\\2.0.0\\FluentBit.dll logger.logstream.fluentd.output0.plugin: forward logger.logstream.fluentd.output0.conf.match:* logger.logstream.fluentd.input0.plugin: lib logger.logstream.fluentd.input0.conf.tag: test.simpleio

RTCを実行するとログを送信する。

またはOpenRTM-aistに含まれるrtc.fluentbit_stream.confを使用して起動することもできます。

${OPENRTM_INSTALL_DIR}\2.0.0\Components\C++\Examples\vc16\ConsoleOutComp.exe -f ${OPENRTM_INSTALL_DIR}\2.0.0\ext\logger\rtc.fluentbit_stream.confUbuntu

Fluent Bitのインストール

sudo apt install flex bison wget https://github.com/fluent/fluent-bit/archive/v1.8.9.tar.gz tar xf v1.8.9.tar.gz cd fluent-bit-1.8.9/ sed -i -e 's/jemalloc-5.2.1\/configure/jemalloc-5.2.1\/configure --disable-initial-exec-tls/g' CMakeLists.txt cd build cmake .. -DFLB_RELEASE=On -DFLB_TRACE=Off -DFLB_JEMALLOC=On -DFLB_TLS=On -DFLB_SHARED_LIB=On -DFLB_EXAMPLES=Off -DFLB_HTTP_SERVER=On -DFLB_IN_SYSTEMD=On -DFLB_OUT_KAFKA=Off cmake --build . --config Release -- -j$(nproc) sudo cmake --build . --target install

各種ライブラリのインストール

以下のコマンドで必要なヘッダーファイルをコピーします。

export FLUENTBIT_SOURCE_DIR=${WORKSPACE}/fluent-bit-1.8.9

export FLUENTBIT_BUILD_DIR = ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/build

export FLUENTBIT_INSTALL_DIR=/usr/local mkdir -p ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/lib/flb_libco

cp -r ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/flb_libco/libco.h ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/lib/flb_libco

cp -r ${FLUENTBIT_BUILD_DIR}/include/jemalloc ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/msgpack-*/include/* ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/monkey/include/monkey ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/mbedtls-*/include/mbedtls ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/c-ares-*/include/* ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_BUILD_DIR}/lib/c-ares-*/ares_build.h ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_BUILD_DIR}/lib/c-ares-*/ares_config.h ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/cmetrics/include/* ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/flb_libco/libco.h ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/OpenRTM-aistのビルド

CMake実行時にFLUENTBIT_ENABLE、FLUENTBIT_ROOTのオプションを設定します。

cmake -DFLUENTBIT_ENABLE=ON -DFLUENTBIT_ROOT=${FLUENTBITINSTALLDIR} ..他の手順は通常のビルド手順と同じです。

以下のコマンドでインストールしてください。

cmake --build . --target install

動作確認

td-agent、もしくはtd-agent-bitをインストール、起動する必要があります。

RTCの起動

rtc.confで以下のように設定する。tagの名前は適宜変更する。

logger.plugins: /usr/local/lib/openrtm-2.0/logger/FluentBit.so logger.logstream.fluentd.output0.plugin: forward logger.logstream.fluentd.output0.conf.match:* logger.logstream.fluentd.input0.plugin: lib logger.logstream.fluentd.input0.tag: test.simpleio

RTCを実行するとログを送信する。

動作しない場合は/etc/ssl/certsから壊れたリンクを削除する。

またはOpenRTM-aistに含まれるrtc.fluentbit_stream.confを使用して起動することもできます。

${OPENRTM_INSTALL_DIR}/share/openrtm-2.0/components/c++/examples/ConsoleOutComp -f ${OPENRTM_INSTALL_DIR}/etc/logger/rtc.fluentbit_stream.confPython版

Python版のFluent LoggerプラグインはForward Outputのみに対応しています。 別にForward通信を受信するFluentd、Fluent Bitを起動して、処理して他のOutputプラグインで送信するという使い方ができます。

fluent-logger-pythonのインストール

fluent-logger-pythonのインストールが必要です。

pip install fluent-logger

Ubuntuの場合はsudoで実行してください。

動作確認

td-agent、もしくはtd-agent-bitをインストールする必要があります。

RTCの起動

rtc.confに以下のように記述してRTCを起動するとfluentdにログが送信されます。

manager.modules.load_path: C:\\Python37\\Lib\\site-packages\\OpenRTM_aist\\ext\\logger\\fluentlogger logger.plugins: FluentLogger.py logger.logstream.fluentd.output0.tag: test.simpleio

manager.modules.load_pathはOpenRTM-aistをインストールしたPythonのパスによって適宜変更してください。 Ubuntuの場合は/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/OpenRTM_aist/ext/logger/fluentlogger等になります。

fluentdでログは以下のように表示される。

2018-12-26 09:06:18.000000000 +0900 test.simpleio: {"message":"exit","time":"2018-12-26 09:06:18,841","name":"fluent.ec_worker","level":"TRACE"}メッセージの内容、名前、ログを送信した時間、ログレベルが送信される。

簡単な動作確認

OpenRTM-aistをビルド、インストールすると、Fluent Loggerプラグインの簡単な動作確認用の設定ファイルがインストールされます。

%RTM_ROOT%\ext\environment-setup.omniorb.vc16.bat %RTM_ROOT%\Components\C++\Examples\vc16\ConsoleOutComp.exe -f %RTM_ROOT%\ext\logger\rtc.fluentbit_stream.conf

source ${OPENRTM_INSTALL_DIR}/etc/environment-setup.sh

${OPENRTM_INSTALL_DIR}/share/openrtm-2.0/components/c++/examples/ConsoleOutComp -f ${OPENRTM_INSTALL_DIR}/etc/logger/rtc.fluentbit_stream.confKibana+Elasticsearchによるログ可視化

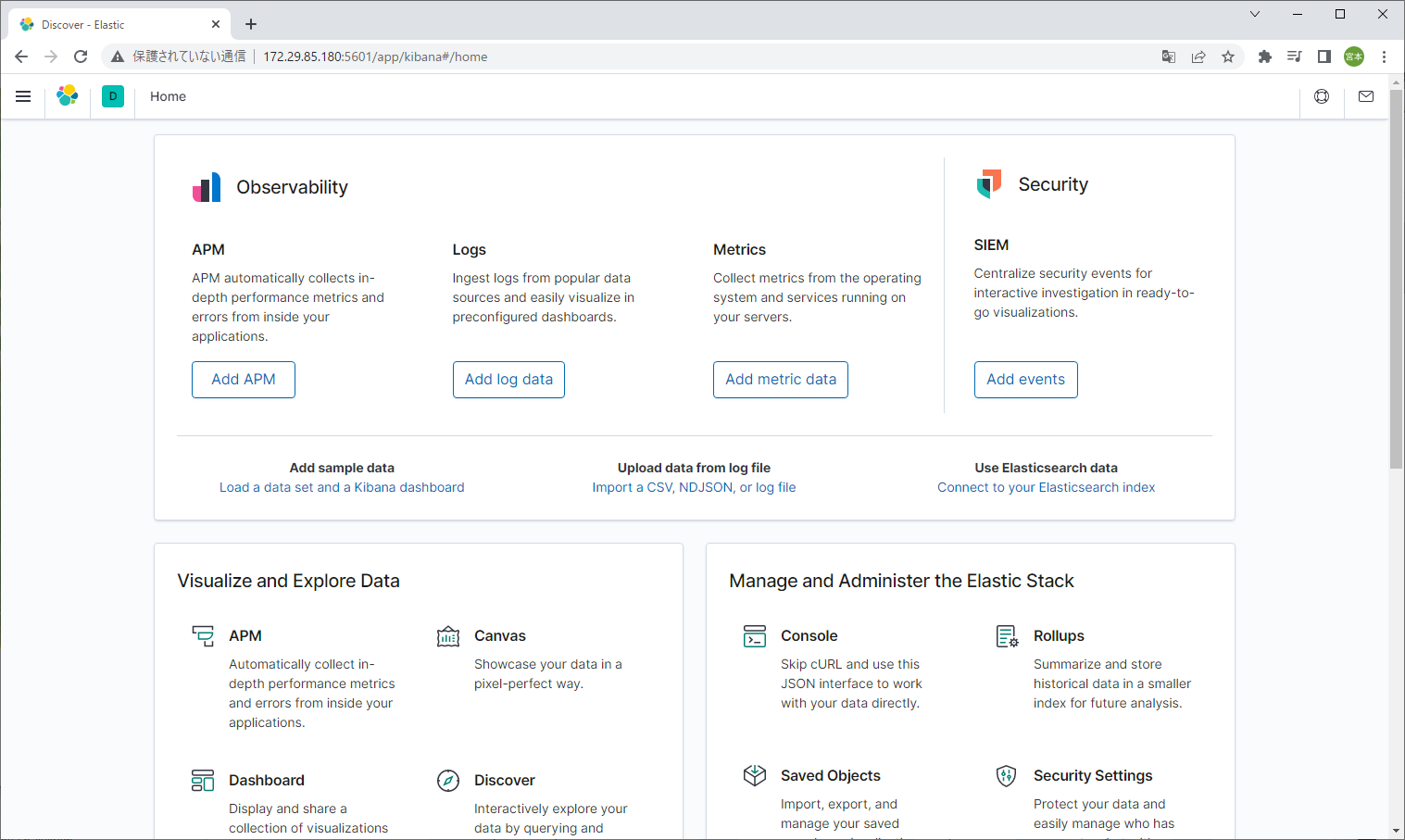

KibanaはElastic社の開発したデータ可視化ツールです。 分析エンジンElasticSearchと連携してWebブラウザ上でグラフなどのデータ可視化ができるようになります。

OpenRTM-aistのFluent BitプラグインからElasticSearchにログを送信して、Kibanaでデータを可視化する手順を説明します。

Elasticsearchのインストール

Ubuntu 18.04環境で以下のコマンドによりElasticsearchをインストールします。 Ubuntu 18.04ではElasticsearchのバージョン次第で動作しない場合があるので、こちらで動作を確認した7.8.0をインストールします。

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add - add-apt-repository "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" sudo apt update sudo apt install elasticsearch=7.8.0 sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable elasticsearch.service

/etc/elasticsearch/elasticsearch.ymlを編集します。

network.bind_host: 0 discovery.seed_hosts: ["127.0.0.1", "[::1]"]

編集後にサービスを再起動します。

sudo systemctl restart elasticsearch.service

メモリの不足で起動できない場合は/etc/elasticesearch/jvm.optionsを編集して調節してください。

-Xms1g -Xmx1g

Kibanaのインストール

以下のコマンドでKibanaをインストールします。Elasticsearchと同じバージョンを指定します。

sudo apt install kibana=7.8.0 sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable kibana.service

また、/etc/kibana/kibana.ymlに以下の行を追加します。

server.port: 5601 server.host: "0.0.0.0"

server.hostにNICに設定されたIPアドレスを指定してください。

server.host: "192.168.11.2"

サービスを再起動します。

sudo systemctl restart kibana.service

動作確認

以下のrtc.confを作成してください。

logger.enable: YES

logger.log_level: INFO

logger.plugins: ${OPNRTM_INSTALL_DIR}/lib/openrtm-2.0/logger/FluentBit.so

logger.logstream.fluentd.input.plugin: lib

logger.logstream.fluentd.input.conf.tag: myRTCs_log

logger.logstream.fluentd.output0.plugin: es

logger.logstream.fluentd.output0.conf.match: *

logger.logstream.fluentd.output0.conf.host: 127.0.0.1

logger.logstream.fluentd.output0.conf.port: 9200

logger.logstream.fluentd.output0.conf.Index: fluentbit${OPNRTM_INSTALL_DIR}はOpenRTM-aistをインストールしたパスに置き換えてください。 host、portにElasticsearchのアドレスとポート番号を指定してください。 Indexやtagは任意の文字列を設定します。

このrtc.confを指定してRTCを起動します。

./share/openrtm-2.0/components/c++/examples/ConsoleOutComp -f rtc.conf

次にWebブラウザからKibanaにアクセスしてログを確認します。 http://127.0.0.1:5601にアクセスしてください。別の端末からアクセスする場合はIPアドレスを変更してください。

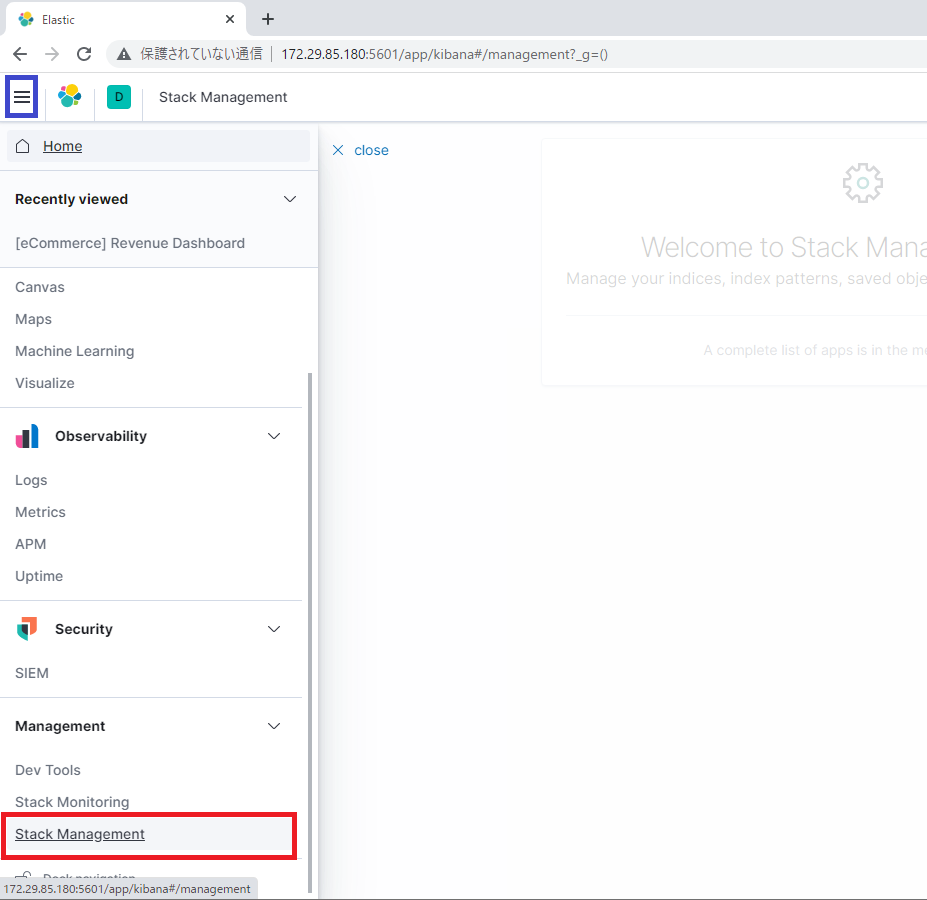

可視化するデータのインデックスパターンを設定します。今回の例ではrtc.confでIndexをfluentbitに指定しました。 ページが開いたら左上をクリックして表示されたメニューからManagmentのStack Managementをクリックしてください。

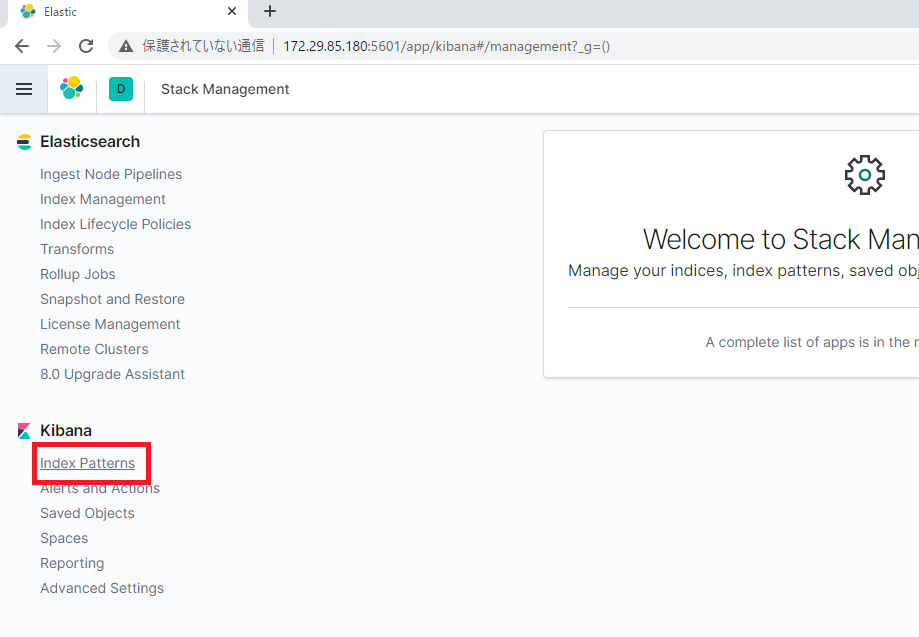

Stack Managementのページの左側のIndex Patternsをクリックします。

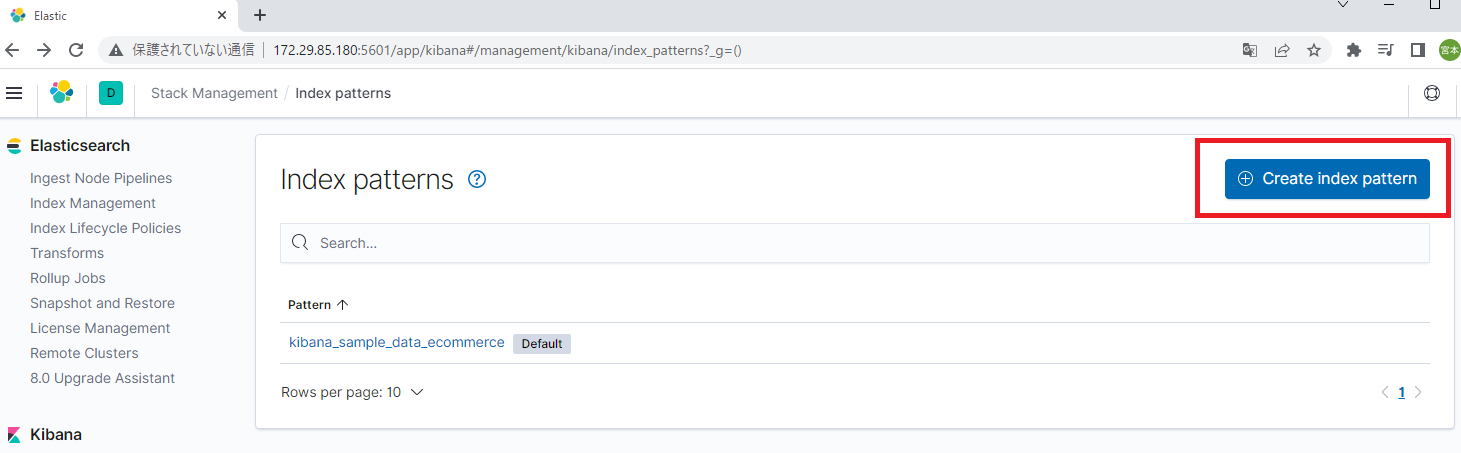

Index patternsのページのCreate Index patternボタンを押します。

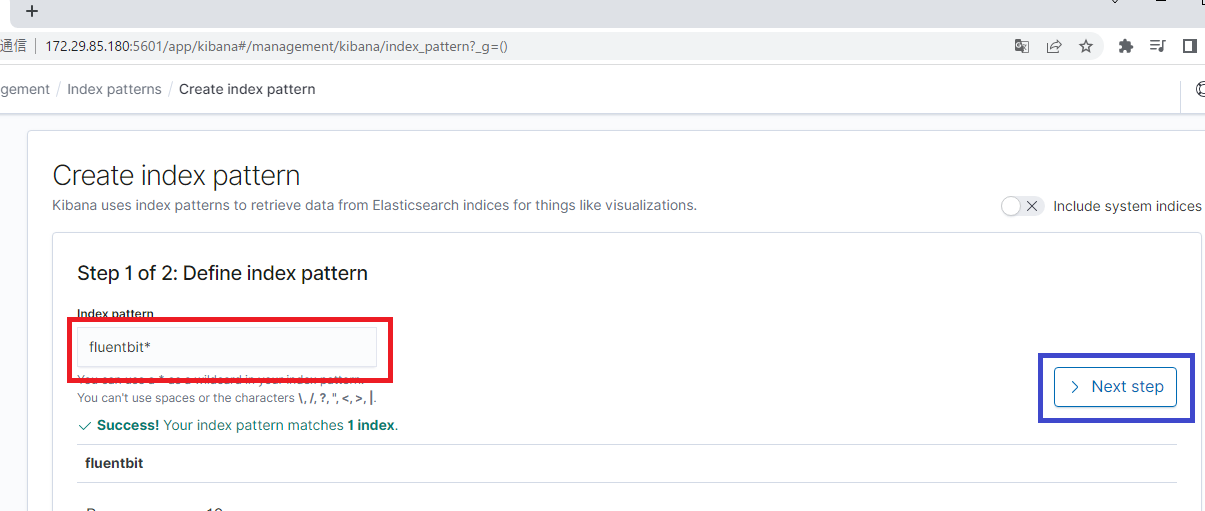

Create index patternのページでIndex patternをfluentbit*に指定してNext stepボタンを押します。

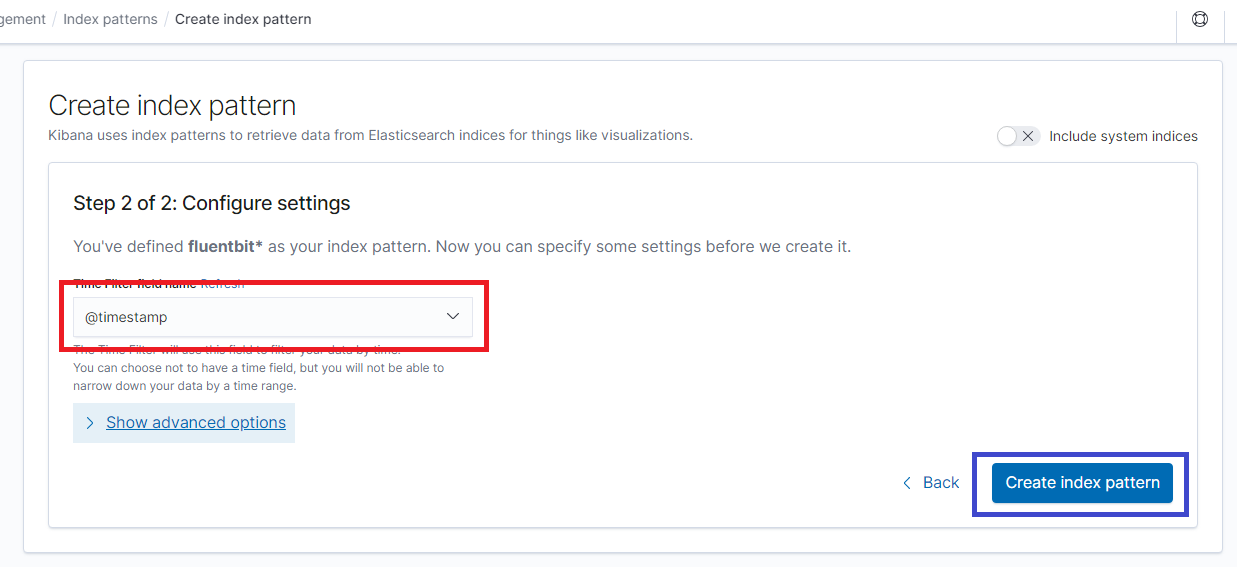

Step 2でTime Filter field nameは@timestampのままCreate index patternボタンを押します。

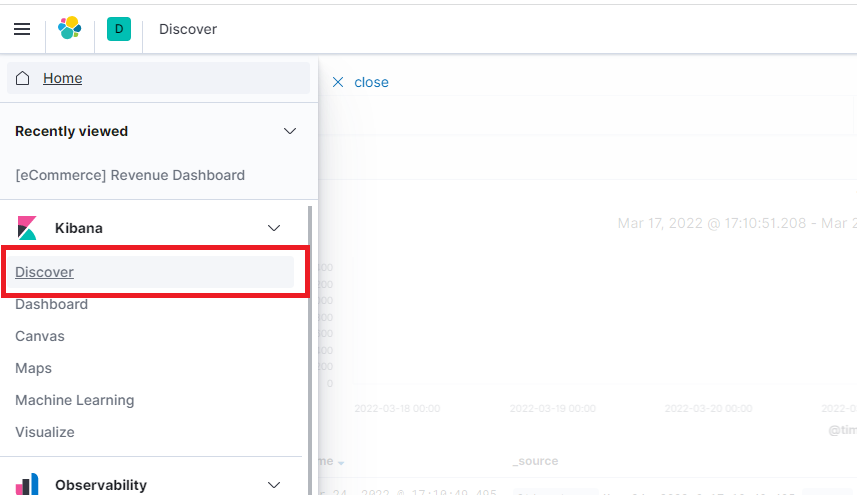

ここからはデータを確認します。 ページ左上をクリックして、メニューからKibanaのDiscoverをクリックしてください。

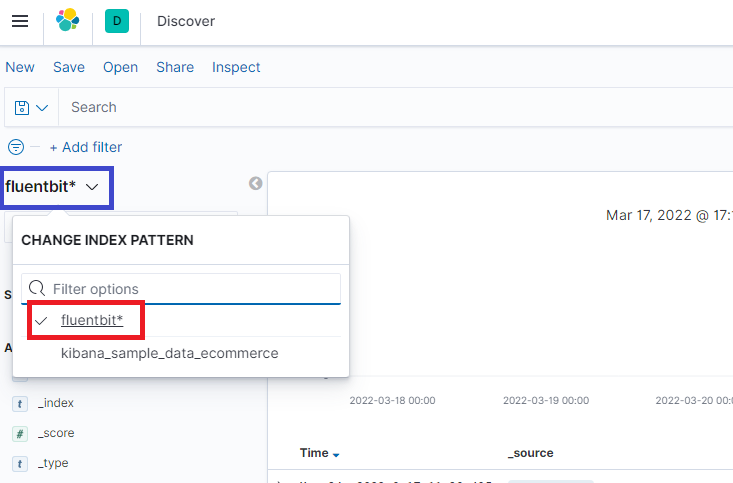

Discoverの画面で左側にインデックスパターンが表示されているため、インデックスパターンをクリックして先ほど設定したfluentbit*に切り替えます。

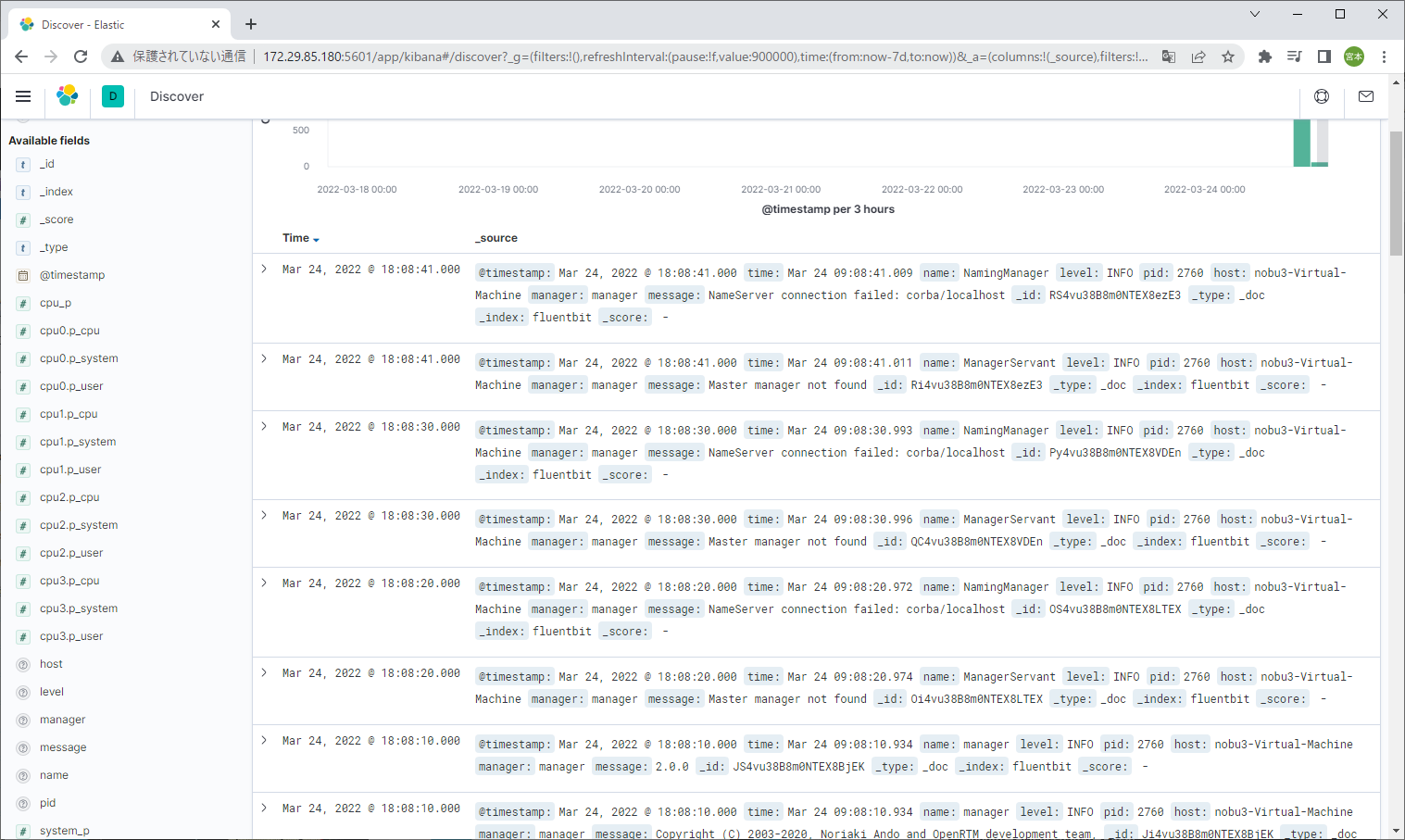

これでログの一覧が確認できます。グラフなどで利用する手順についてはKibanaのマニュアルなどを参考にしてください。

Pythonで動作確認

OpenRTM-aist Python版で動作確認する場合はElasticsearch Loggerプラグインを使用します。 まずはelasticsearchのPythonライブラリ、ECSentbit:https://fluentbit.io/]]

Fluentd、Fluent Bitはデータを収集するInputプラグイン、データを送信するOutputプラグインを設定できます。 Fluentd、Fluent Bitの概要図は以下のようになっています。

Inputは外部プロセスから受信、プロセス内部からのログ書き込み、CPU使用率やディスク使用率等を取得するなどで収集したデータをOutputに渡します。 Outputは受け取ったデータを外部プロセスへ送信、ファイルへ書き込み、標準出力等します。 Input、Outputはプラグインとして実装されており、プラグインを変更することでデータの収集方法や送信方法を変更できるため、以下のような様々なデータの収集方法、送信方法を選択できます。

またInputからOutputにデータを渡す前にFilterでデータの変換、追加、除外等を実行できます。

Inputにはタグが設定でき、Output、Filterにはマッチングルールを設定できます。 Output、Filerはマッチングルールに一致したタグのデータを受け取ることができます。

このページではOpenRTM-aistのFluent Loggerプラグインの使用方法を説明します。

C++版

Windows

Fluent Bitのインストール

Fluent BitのビルドにBison/Flexが必要なため適当な場所に展開して環境変数PATHに設定します。

set PATH=%WORKDIR%\win_flex_bison-2.5.24;%PATH%

OpenSSLを適当な場所に展開してください。

Windows用に修正したFluent Bitのソースコードを適当な場所に展開してPowerShellでそのフォルダに移動してください。

PowerShellで以下のコマンドを実行するとFluent Bitをビルドします。

cmake -DFLB_RELEASE=On -DFLB_TRACE=Off -DFLB_SHARED_LIB=On -DFLB_EXAMPLES=Off -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DOPENSSL_ROOT_DIR=${OpenSSL_INSTALL_DIR} -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}

cmake --build . --config Release

cmake --build . --target install --config Release各種ライブラリのインストール

以下のコマンドで必要なヘッダーファイルをコピーします。

$FLUENTBIT_BUILD_DIR = "${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}\build"Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\monkey\include\monkey\mk_core\external -destination $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include\monkey\mk_core -recurs Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\monkey\mk_core\deps\libevent\include\event.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\monkey\mk_core\deps\libevent\include\evutil.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\monkey\mk_core\deps\libevent\include\event2 -destination $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include -recurs Copy-Item $FLUENTBIT_BUILD_DIR\lib\monkey\mk_core\deps\libevent\include\event2\event-config.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include\event2 Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\msgpack-*\include\msgpack.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\msgpack-*\include\msgpack -destination $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include -recurs Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\mbedtls-*\include\mbedtls -destination $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include -recurs Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\c-ares-*\include\*.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include Copy-Item $FLUENTBIT_BUILD_DIR\lib\c-ares-*\ares_build.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include Copy-Item $FLUENTBIT_BUILD_DIR\lib\c-ares-*\ares_config.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include Copy-Item $FLUENTBIT_BUILD_DIR\lib\c-ares-*\ares_config.h $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include New-Item $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\lib\fluent-bit -ItemType Directory Copy-Item $FLUENTBIT_BUILD_DIR\library\Release\fluent-bit.lib $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\lib\fluent-bit Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\cmetrics\include\cmetrics -destination $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include -recurs Copy-Item $FLUENTBIT_SOURCE_DIR\lib\cmetrics\include\prometheus_remote_write -destination $FLUENTBIT_INSTALL_DIR\include -recurs

OpenRTM-aistのビルド

CMake実行時にFLUENTBIT_ENABLE、FLUENTBIT_ROOTのオプションを設定します。

cmake -DORB_ROOT=$ORB_ROOT -DFLUENTBIT_ENABLE=ON -DFLUENTBIT_ROOT=$FLUENTBIT_INSTALL_DIR -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$OPENRTM_INSTALL_DIR

他の手順は通常のビルド手順と同じです。

以下のコマンドでインストールしてください。

cmake --build . --target install --config Release

動作確認

td-agent、もしくはtd-agent-bitをインストール、起動する必要があります。

RTCの起動

rtc.confで以下のように設定する。tagの名前は適宜変更する。

logger.plugins: C:\\Program Files\\OpenRTM-aist\\logger\\2.0.0\\FluentBit.dll logger.logstream.fluentd.output0.plugin: forward logger.logstream.fluentd.output0.conf.match:* logger.logstream.fluentd.input0.plugin: lib logger.logstream.fluentd.input0.conf.tag: test.simpleio

RTCを実行するとログを送信する。

またはOpenRTM-aistに含まれるrtc.fluentbit_stream.confを使用して起動することもできます。

${OPENRTM_INSTALL_DIR}\2.0.0\Components\C++\Examples\vc16\ConsoleOutComp.exe -f ${OPENRTM_INSTALL_DIR}\2.0.0\ext\logger\rtc.fluentbit_stream.confUbuntu

Fluent Bitのインストール

sudo apt install flex bison wget https://github.com/fluent/fluent-bit/archive/v1.8.9.tar.gz tar xf v1.8.9.tar.gz cd fluent-bit-1.8.9/ sed -i -e 's/jemalloc-5.2.1\/configure/jemalloc-5.2.1\/configure --disable-initial-exec-tls/g' CMakeLists.txt cd build cmake .. -DFLB_RELEASE=On -DFLB_TRACE=Off -DFLB_JEMALLOC=On -DFLB_TLS=On -DFLB_SHARED_LIB=On -DFLB_EXAMPLES=Off -DFLB_HTTP_SERVER=On -DFLB_IN_SYSTEMD=On -DFLB_OUT_KAFKA=Off cmake --build . --config Release -- -j$(nproc) sudo cmake --build . --target install

各種ライブラリのインストール

以下のコマンドで必要なヘッダーファイルをコピーします。

export FLUENTBIT_SOURCE_DIR=${WORKSPACE}/fluent-bit-1.8.9

export FLUENTBIT_BUILD_DIR = ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/build

export FLUENTBIT_INSTALL_DIR=/usr/local mkdir -p ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/lib/flb_libco

cp -r ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/flb_libco/libco.h ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/lib/flb_libco

cp -r ${FLUENTBIT_BUILD_DIR}/include/jemalloc ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/msgpack-*/include/* ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/monkey/include/monkey ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/mbedtls-*/include/mbedtls ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/c-ares-*/include/* ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_BUILD_DIR}/lib/c-ares-*/ares_build.h ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_BUILD_DIR}/lib/c-ares-*/ares_config.h ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp -r ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/cmetrics/include/* ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/

cp ${FLUENTBIT_SOURCE_DIR}/lib/flb_libco/libco.h ${FLUENTBIT_INSTALL_DIR}/include/OpenRTM-aistのビルド

CMake実行時にFLUENTBIT_ENABLE、FLUENTBIT_ROOTのオプションを設定します。

cmake -DFLUENTBIT_ENABLE=ON -DFLUENTBIT_ROOT=${FLUENTBITINSTALLDIR} ..他の手順は通常のビルド手順と同じです。

以下のコマンドでインストールしてください。

cmake --build . --target install

動作確認

td-agent、もしくはtd-agent-bitをインストール、起動する必要があります。

RTCの起動

rtc.confで以下のように設定する。tagの名前は適宜変更する。

logger.plugins: /usr/local/lib/openrtm-2.0/logger/FluentBit.so logger.logstream.fluentd.output0.plugin: forward logger.logstream.fluentd.output0.conf.match:* logger.logstream.fluentd.input0.plugin: lib logger.logstream.fluentd.input0.tag: test.simpleio

RTCを実行するとログを送信する。

動作しない場合は/etc/ssl/certsから壊れたリンクを削除する。

またはOpenRTM-aistに含まれるrtc.fluentbit_stream.confを使用して起動することもできます。

${OPENRTM_INSTALL_DIR}/share/openrtm-2.0/components/c++/examples/ConsoleOutComp -f ${OPENRTM_INSTALL_DIR}/etc/logger/rtc.fluentbit_stream.confPython版

Python版のFluent LoggerプラグインはForward Outputのみに対応しています。 別にForward通信を受信するFluentd、Fluent Bitを起動して、処理して他のOutputプラグインで送信するという使い方ができます。

fluent-logger-pythonのインストール

fluent-logger-pythonのインストールが必要です。

pip install fluent-logger

Ubuntuの場合はsudoで実行してください。

動作確認

td-agent、もしくはtd-agent-bitをインストールする必要があります。

RTCの起動

rtc.confに以下のように記述してRTCを起動するとfluentdにログが送信されます。

manager.modules.load_path: C:\\Python37\\Lib\\site-packages\\OpenRTM_aist\\ext\\logger\\fluentlogger logger.plugins: FluentLogger.py logger.logstream.fluentd.output0.tag: test.simpleio

manager.modules.load_pathはOpenRTM-aistをインストールしたPythonのパスによって適宜変更してください。 Ubuntuの場合は/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/OpenRTM_aist/ext/logger/fluentlogger等になります。

fluentdでログは以下のように表示される。

2018-12-26 09:06:18.000000000 +0900 test.simpleio: {"message":"exit","time":"2018-12-26 09:06:18,841","name":"fluent.ec_worker","level":"TRACE"}メッセージの内容、名前、ログを送信した時間、ログレベルが送信される。

簡単な動作確認

OpenRTM-aistをビルド、インストールすると、Fluent Loggerプラグインの簡単な動作確認用の設定ファイルがインストールされます。

%RTM_ROOT%\ext\environment-setup.omniorb.vc16.bat %RTM_ROOT%\Components\C++\Examples\vc16\ConsoleOutComp.exe -f %RTM_ROOT%\ext\logger\rtc.fluentbit_stream.conf

source ${OPENRTM_INSTALL_DIR}/etc/environment-setup.sh

${OPENRTM_INSTALL_DIR}/share/openrtm-2.0/components/c++/examples/ConsoleOutComp -f ${OPENRTM_INSTALL_DIR}/etc/logger/rtc.fluentbit_stream.confKibana+Elasticsearchによるログ可視化

KibanaはElastic社の開発したデータ可視化ツールです。 分析エンジンElasticSearchと連携してWebブラウザ上でグラフなどのデータ可視化ができるようになります。

OpenRTM-aistのFluent BitプラグインからElasticSearchにログを送信して、Kibanaでデータを可視化する手順を説明します。

Elasticsearchのインストール

Ubuntu 18.04環境で以下のコマンドによりElasticsearchをインストールします。 Ubuntu 18.04ではElasticsearchのバージョン次第で動作しない場合があるので、こちらで動作を確認した7.8.0をインストールします。

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add - add-apt-repository "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" sudo apt update sudo apt install elasticsearch=7.8.0 sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable elasticsearch.service

/etc/elasticsearch/elasticsearch.ymlを編集します。

network.bind_host: 0 discovery.seed_hosts: ["127.0.0.1", "[::1]"]

編集後にサービスを再起動します。

sudo systemctl restart elasticsearch.service

メモリの不足で起動できない場合は/etc/elasticesearch/jvm.optionsを編集して調節してください。

-Xms1g -Xmx1g

Kibanaのインストール

以下のコマンドでKibanaをインストールします。Elasticsearchと同じバージョンを指定します。

sudo apt install kibana=7.8.0 sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable kibana.service

また、/etc/kibana/kibana.ymlに以下の行を追加します。

server.port: 5601 server.host: "0.0.0.0"

server.hostにNICに設定されたIPアドレスを指定してください。

server.host: "192.168.11.2"

サービスを再起動します。

sudo systemctl restart kibana.service

動作確認

以下のrtc.confを作成してください。

logger.enable: YES

logger.log_level: INFO

logger.plugins: ${OPNRTM_INSTALL_DIR}/lib/openrtm-2.0/logger/FluentBit.so

logger.logstream.fluentd.input.plugin: lib

logger.logstream.fluentd.input.conf.tag: myRTCs_log

logger.logstream.fluentd.output0.plugin: es

logger.logstream.fluentd.output0.conf.match: *

logger.logstream.fluentd.output0.conf.host: 127.0.0.1

logger.logstream.fluentd.output0.conf.port: 9200

logger.logstream.fluentd.output0.conf.Index: fluentbit${OPNRTM_INSTALL_DIR}はOpenRTM-aistをインストールしたパスに置き換えてください。 host、portにElasticsearchのアドレスとポート番号を指定してください。 Indexやtagは任意の文字列を設定します。

このrtc.confを指定してRTCを起動します。

./share/openrtm-2.0/components/c++/examples/ConsoleOutComp -f rtc.conf

次にWebブラウザからKibanaにアクセスしてログを確認します。 http://127.0.0.1:5601にアクセスしてください。別の端末からアクセスする場合はIPアドレスを変更してください。

可視化するデータのインデックスパターンを設定します。今回の例ではrtc.confでIndexをfluentbitに指定しました。 ページが開いたら左上をクリックして表示されたメニューからManagmentのStack Managementをクリックしてください。

Stack Managementのページの左側のIndex Patternsをクリックします。

Index patternsのページのCreate Index patternボタンを押します。

Create index patternのページでIndex patternをfluentbit*に指定してNext stepボタンを押します。

Step 2でTime Filter field nameは@timestampのままCreate index patternボタンを押します。

ここからはデータを確認します。 ページ左上をクリックして、メニューからKibanaのDiscoverをクリックしてください。

Discoverの画面で左側にインデックスパターンが表示されているため、インデックスパターンをクリックして先ほど設定したfluentbit*に切り替えます。

これでログの一覧が確認できます。グラフなどで利用する手順についてはKibanaのマニュアルなどを参考にしてください。

Pythonで動作確認

OpenRTM-aist Python版で動作確認する場合はElasticsearch Loggerプラグインを使用します。 まずはelasticsearchのPythonライブラリ、ECSフォーマッタ をインストールします。elasticsearchのバージョンには注意してください。

pip install elasticsearch==7.8.0 pip install ecs-logging

以下のようなrtc.confを用意してESLogger.pyをロードしてください。

logger.enable: YES logger.log_level: PARANOID logger.plugins: C:\\Python37\\Lib\\site-packages\\OpenRTM_aist\\ext\\logger\\eslogger\\ESLogger.py logger.logstream.elasticsearch.output0.host: 127.0.0.1 logger.logstream.elasticsearch.output0.port: 9200 logger.logstream.elasticsearch.output0.index: fluentbit

接続先のElasticsearchサーバーのアドレス、ポート番号、データを登録するインデックスを指定してください。

このrtc.confを指定してRTCを起動します。

ConsoleOut.py -f rtc.conf

ログ収集ソフトウェアのインストール、起動手順

Windows

Fluentdのインストール、起動

ほとんど以下のページと手順は同じです。

Fluentdをインストールしてください。

インストール後、Td-agent Command Promptを起動してください。

次にtd-agentをインストールしたフォルダ(C:\opt\td-agent)にconf\td-agent.confというファイルを作成します。

C:\opt\td-agent

|- conf

|-td-agent.conftd-agent.confには以下の内容を記述します。

<source> @type forward </source> <match test.**> @type stdout </match>

Td-agent Command Promptで以下のコマンドを入力してfluentdを実行します。

> fluentd -c conf\td-agent.conf

Ubuntu

td-agentのインストール、起動

以下のコマンドでFluentdをインストールします。

curl -fsSL https://toolbelt.treasuredata.com/sh/install-ubuntu-bionic-td-agent4.sh | sh

次に設定ファイル(/etc/td-agent/td-agent.conf)を編集します。

<source>

@type forward

</source>

<match test.**>

@type stdout

</match>以下のコマンドでtd-agentを起動します。念のためtd-agentサービスは停止します。

sudo systemctl stop td-agent.service ※念のためサービス停止 /usr/sbin/td-agent

td-agent-bitのインストール、起動

以下のコマンドでtd-agent-bitをインストールします。

wget -qO - https://packages.fluentbit.io/fluentbit.key | sudo apt-key add - sudo echo "deb https://packages.fluentbit.io/ubuntu/bionic bionic main" >> /etc/apt/sources.list sudo apt-get update sudo apt-get install td-agent-bit

以下のコマンドでfluent-bitを起動します。

fluent-bit -i forward -F stdout -m 'test.*' -o null

ROS2通信機能の利用

C++版

Windows

Chocolateyのインストール

以下のページの指示に従いインストールします。

Python3のインストール

以下のコマンドでインストールします。

> choco install -y python

OpenSSLのインストール

以下からWin64OpenSSL-1_0_2r.exeを入手して、それを実行してインストールします。

以下の環境変数を設定します。

| OPENSSL_CONF | C:\OpenSSL-Win64\bin\openssl.cfg |

環境変数PATHにC:\OpenSSL-Win64\binを追加します。

asio、eigen、tinyxml、tinyxml-usestl、log4cxxのインストール

以下のページからNuGetパッケージ(.nupkg)ファイルをダウンロードしてください。

以下のコマンドでインストールします。依存するNugetパッケージが増える場合もあるようなので、適宜変更してください。

> choco install -y -s <'''ダウンロードしたパス'''> asio eigen tinyxml-usestl tinyxml2 log4cxx

Python用パッケージのインストール

以下のコマンドでインストールします。

> python -m pip install -U catkin_pkg empy pyparsing pyyaml setuptools

ROS2のインストール

以下のページからros2-****-********-windows-release-amd64.zipをダウンロードします。

C:\dev\ros2等に展開して完了です。

OpenRTM-aistのビルド

CMake実行前にROS2の環境を設定するスクリプトを実行します。

> call C:\dev\ros2\local_setup.bat

CMake実行時にFASTRTPS_ENABLE、ROS2_ENABLEのオプションをONにします。

> cmake -DORB_ROOT=C:/workspace/omniORB-4.2.3-win64-vc14 -G "Visual Studio 16 2019" -A x64 -DFASTRTPS_ENABLE=ON -DROS2_ENABLE=ON ..

その他の手順は通常と同じです。

適当な場所にインストールしてください。

インストールするディレクトリはCMAKE_INSTALL_PREFIXのオプションで設定します。

> cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=C:/workspace/OpenRTM-aist/build_omni/install > cmake --build . --config Release --target install

動作確認

<'インストールしたパス'>\2.0.0\Components\C++\Examples\vc14のサンプルコンポーネントを実行します。

以下の内容のrtc.confを作成してください。

manager.modules.load_path: {インストールしたパス}\\2.0.0\\ext\\transport

manager.modules.preload: FastRTPSTransport.dll, ROS2Transport.dll

manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=fast-rtps&marshaling_type=ros2:std_msgs/Float32&fast-rtps.topic=chatter, ConsoleIn0.out?interface_type=fast-rtps&marshaling_type=ros2:std_msgs/Float32&fast-rtps.topic=chatter

manager.components.preactivation: ConsoleOut0, ConsoleIn0- manager.module.load_path

- シリアライザ用モジュール(FastRTPSTransport.dllとROS2Transport.dll)が置かれている場所

- manager.modules.preload

- シリアライザ用モジュールを読み込む順番で指定

- manager.components.preconnect

- コネクタ生成時の設定を記述します。interface_type(インターフェース型)にfast-rtpsを、marshaling_type(マーシャリング型)に対応シリアライザ名を、fast-rtps.topic(トピック)に適当な任意の名前を記述します。

ROS/ROS2用のシリアライザと対応するROS/ROS2メッセージ型の関係を以下のリンクで示します。

コネクタの生成はmanager.components.preconnectオプションにより設定します。 この例ではConsoleOut0コンポーネントのinのポート、ConsoleIn0コンポーネントのoutのポートにそれぞれコネクタを生成しています。

実行前に環境変数PATHに以下を追加する必要があります。

- <インストールしたパス>\2.0.0\bin\vc14

- <インストールしたパス>\2.0.0\omniORB\4.2.3_vc14\bin\x86_win32

- C:\dev\ros2\bin

- C:\ProgramData\chocolatey\lib\tinyxml2\lib

- C:\ProgramData\chocolatey\lib\log4cxx\lib

ConsoleInComp.exe、ConsoleOutComp.exeを実行すると通信ができるようになります。

Ubuntu

ROS2のインストール

以下のコマンドでインストールします。

$ curl http://repo.ros2.org/repos.key | sudo apt-key add -

$ sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64,arm64] http://repo.ros2.org/ubuntu/main $(lsb_release -cs) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros2-latest.list'

$ export ROS_DISTRO=crystal

$ sudo apt update

$ sudo apt install ros-${ROS_DISTRO}-ros-coreROS2用にbashの設定を以下のように行います。(次回以降のbash起動時の設定と、現在実行中のbashの設定を行います。)

echo "source /opt/ros/crystal/setup.bash" >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

OpenRTM-aistのビルド

CMake実行時にFASTRTPS_ENABLE、ROS2_ENABLEのオプションをONにします。

$ cmake -DCORBA=omniORB -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DFASTRTPS_ENABLE=ON -DROS2_ENABLE=ON ..

その他の手順は通常と同じです。

ビルド後にインストールしてください。

$ cmake --build . --target install

動作確認

以下のrtc.confを作成します。

manager.modules.load_path: /usr/local/lib/openrtm-2.0/transport/ manager.modules.preload: FastRTPSTransport.so, ROS2Transport.so manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=fast-rtps&marshaling_type=ros2:std_msgs/Float32&fast-rtps.topic=chatter, ConsoleIn0.out?interface_type=fast-rtps&marshaling_type=ros2:std_msgs/Float32&fast-rtps.topic=chatter manager.components.preactivation: ConsoleOut0, ConsoleIn0

- manager.module.load_path

- シリアライザ用モジュール(FastRTPSTransport.soとROS2Transport.so)が置かれている場所

- manager.modules.preload

- シリアライザ用モジュールを読み込む順番で指定

- manager.components.preconnect

- コネクタ生成時の設定を記述します。interface_type(インターフェース型)にfast-rtpsを、marshaling_type(マーシャリング型)に対応シリアライザ名を、fast-rtps.topic(トピック)に適当な任意の名前を記述します。

OpenRTM-aistのシリアライザが対応しているメッセージ型を以下に示します。

RTCを起動して動作確認します。

それぞれ別のターミナルから起動してください。

/usr/local/share/openrtm-2.0/components/c++/examples/ConsoleInComp

/usr/local/share/openrtm-2.0/components/c++/examples/ConsoleOutComp

Python版

Windows

C++版と同じ手順でROS2をインストールしてください。

OpenRTM-aistのインストール

OpenRTM-aist 1.2等をインストーラーでインストールしておいてください。 OpenRTM-aist Python版のソースコードを入手してください。

以下のコマンドでOpenRTM-aist Python版をインストールしてください。

python setup.py build python setup.py install

動作確認

動作前に以下のコマンドを実行してください。

call C:\dev\ros2\setup.bat

以下のようなrtc.confを作成し、ROS2Transport.pyをロード後、インターフェース型にopenspliceを指定して起動します。

manager.modules.load_path: C:\\Python37\\Lib\\site-packages\\OpenRTM_aist\\ext\\transport\\ROS2Transport manager.modules.preload: ROS2Transport.py manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=ros2&marshaling_type=ros2:std_msgs/Float32&ros2.topic=chatter, ConsoleIn0.out?interface_type=ros2&marshaling_type=ros2:std_msgs/Float32&ros2.topic=chatter manager.components.preactivation: ConsoleOut0, ConsoleIn0

- manager.module.load_path

- シリアライザ用モジュール(ROS2Transport.py)が置かれている場所

- manager.modules.preload

- シリアライザ用モジュールを読み込む順番で指定

- manager.components.preconnect

- コネクタ生成時の設定を記述します。interface_type(インターフェース型)にros2を、marshaling_type(マーシャリング型)に対応シリアライザ名を、ros2.topic(トピック)に適当な任意の名前を記述します。

Ubuntu

ROS2のインストール

以下のコマンドでインストールします。

$ curl http://repo.ros2.org/repos.key | sudo apt-key add -

$ sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64,arm64] http://repo.ros2.org/ubuntu/main $(lsb_release -cs) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros2-latest.list'

$ export ROS_DISTRO=crystal

$ sudo apt update

$ sudo apt install ros-${ROS_DISTRO}-desktopROS2の環境設定のbashを実行するようにします。

$ echo "source /opt/ros/crystal/setup.bash" >> ~/.bashrc $ source ~/.bashrc

$ sudo apt-get install python-omniorb-omg omniidl-python doxygen

OpenRTM-aistのインストール

OpenRTM-aist Python版のソースコードを入手してください。

以下のコマンドでOpenRTM-aist Python版をビルド/インストールしてください。

$ python setup.py build $ python setup.py install

動作確認

ros2のsetup.bashを実行するとPYTHONPATHが上書きされるようなので以下のコマンドを実行する。

$ export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/usr/local/lib/python3.6/site-packages $ export PATH=$PATH:/usr/local/lib/python3.6/site-packages/

omniORBpyがインストールされているディレクトリにあわせて変更してください。

以下のようなrtc.confを作成し、ROS2Transport.pyをロードし、インターフェース型にros2、シリアライザにros2:std_msgs/Float32を指定して起動するように指定します。

manager.modules.load_path: /usr/local/lib/python3.6/site-packages/OpenRTM_aist/ext/transport/ROS2Transport/ manager.modules.preload: ROS2Transport.py manager.components.preconnect: ConsoleOut0.in?interface_type=ros2&marshaling_type=ros2:std_msgs/Float32&ros2.topic=chatter, ConsoleIn0.out?interface_type=ros2&marshaling_type=ros2:std_msgs/Float32&ros2.topic=chatter manager.components.preactivation: ConsoleOut0, ConsoleIn0

OpenRTM-aistのシリアライザが対応しているメッセージ型を以下に示します。

以下のコマンドでRTCを起動して動作確認してください。

$ python /usr/local/share/openrtm-2.0/components/python/SimpleIO/ConsoleIn.py

$ python /usr/local/share/openrtm-2.0/components/python/SimpleIO/ConsoleOut.py

起動時のオプション

C++

Fast DDS通信機能のオプションを設定してください。

Python

以下のオプションが設定できます。

| オプション名 | 設定例 | 内容 |

| ros2.args | rclpy.initの引数args | |

| ros2.node.name | node_name | ノード名 |

接続時のオプション

C++

Fast DDS通信機能のオプションを設定してください。

Python

接続時に設定可能な項目は以下の通りです。

| オプション名 | デフォルト値 | オプション | 内容 | |

| marshaling_type | シリアライザの種類。ros:std_msgs/Float32などが設定できる。 | |||

| ros2.topic | chatter | DDSトピック名 | ||

| ros2.reader_qos.durability.kind | TRANSIENT_DURABILITY_QOS | VOLATILE_DURABILITY_QOS, TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS, SYSTEM_DEFAULT_QOS | 送信側の堅牢性(VOLATILE_DURABILITY_QOS:変わりやすい、TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS:一時的なローカル設定) | |

| ros2.reader_qos.deadline.period.sec | 0 | 受信側の最小周期 | ||

| ros2.reader_qos.deadline.period.nanosec | 0 | |||

| ros2.reader_qos.liveliness.kind | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS | AUTOMATIC_LIVELINESS_QOS, MANUAL_BY_TOPIC_LIVELINESS_QOS, SYSTEM_DEFAULT_LIVELINESS_QOS | ||

| ros2.reader_qos.liveliness.lease_duration.sec | 0 | 受信側のハートビートの周期 | ||

| ros2.reader_qos.liveliness.lease_duration.nanosec | 0 | |||

| ros2.reader_qos.reliability.kind | RELIABLE_RELIABILITY_QOS | BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS, RELIABLE_RELIABILITY_QOS, SYSTEM_DEFAULT_RELIABILITY_QOS | 受信側の信頼性(RELIABLE_RELIABILITY_QOS:高信頼、BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS:最高速度) | |